「花歩、ちょっといい?」

ライブ終了後、客の誘導がおおむね終わったところで、双子の妹が声をかけてきた。

「なに? 芽生」

「和音先輩が、最後の曲が素晴らしかったから、ぜひ感想を伝えたいって」

「ええ!? ち、ちょっと待って」

上級生たちはファンに囲まれて、サービスに忙しい。

一方で夕理は囲む人もなくぽつんとしているので、急いで呼んできた。

「ほんまに素晴らしかったですよ~。まだ一年生なんでしょう? 今後が楽しみですね~」

「あ、ありがとうございます……!」

初めて誉めてくれたのがライバル校の部長というのは複雑だけれど。

嬉しいことに変わりはなく、夕理は恐縮しながら少しはにかむ。

隣で凉世が、腕組みしてうむと首を縦に振っている。

「まだまだ未熟な点も見られたが、良いものを作ろうという意志は強く感じられた。

せやけど去年のWestaからは大転換やな。今年はこういう方向で行くの?」

「い、いえ、今回たまたまこうだっただけで……今後については未定です」

「そうか。あまりうちと競合しないでもらえると助かるが」

「もう凉世、どんな道でもええやないの。全ては神様のお導き……」

夕理の眉がぴくりと動いた。

嫌な予感がした花歩が、慌てて話に割って入る。

「うちの部長にも伝えておきますね!」

「ええ、広町さんによろしくね~。私と広町さん、ほんま仲良しやから」

立火が聞いたら『誰がやねん!』と言いそうな言葉を残し、聖莉守の人たちは帰っていった。

芽生がじゃあねと手を振る横で、熱季が悔しそうにしている。

悔しがらせることができたということは、立火は勝利したのだろう。

外に消える姿を見送ってから、花歩は軽く息を吐いて夕理と話す。

「夕理ちゃん、また噛みつきかけたやろ」

「私の道は私が決めることで、神様なんかに導かれる筋合いはないで」

「もー固いなー。単なる言葉の綾やんかー」

そんな話をしているところで、再び夕理の名前が呼ばれた。

「おーい夕理ちゃん、おひさー!」

見ると一人の社会人が、つかさに押し留められながら手を振っている。

夕理には少し苦手な相手だったが、仕方なく会釈する。

「どうも……お久しぶりです」

「お姉ちゃん! もうええから早よ帰って!」

「何言うてんの。これから部員の皆さんに一人一人挨拶せな」

「そういうのええからマジで!」

「ところでその衣装可愛ええな~。お姉ちゃんにも着させてくれへん?」

「歳考えろ!!!」

結局無理矢理押し出されるように、つかさの姉は体育館の外へ排出されていった。

つかさがぜーはーと肩で息をしている。

花歩はきょとんとした顔で夕理に聞いた。

「誰?」

「つかさのお姉さん」

「へえー。ライブに来てくれるなんて、ええお姉さんやん」

「まあ悪い人ではないけれども……」

「そういえばあそこで勇魚ちゃんと話してるおばさん、部長のお母さんやって」

「……ふーん」

家族の話とあって、夕理は複雑な顔で沈黙する。

残ったファンたちも帰っていき、毎度のことではあるが、立火には少し寂寥感がある。

助っ人三人も打ち上げに誘ったが、遠慮されてしまった。

代わりに『いいライブでした』と言ってくれた。

広い体育館に、メンバー九人とおばさん一人だけが残る。

立火は小走りで、その残った一人に近づいていく。

「お母ちゃん、お待たせ」

「お婆ちゃんに電話しといたで」

「うん、ありがと」

立火は振り返ると、部員たちに連絡事項を告げた。

「私は打ち上げ用のたこ焼き取ってくる! 悪いけど掃除の方は頼むで!」

部員たちの目が集中する中で、隣の婦人が丁寧にお辞儀をした。

「立火の母です。みんな、今日はほんまに素敵やったで」

「ありがとー! おばさん、また来てねー!」

嬉しそうに手を振る桜夜に、振られた側も優しく目を細める。

それ以上は子供の活動に口出しはせず、彼女は娘とともに体育館を後にした。

「やっぱりああいうのが大人の態度なんやなあ」

つかさがうんうんと納得している傍らで、花歩は耳に残った単語を桜夜に尋ねる。

「たこ焼きもらえるんですか?」

「あれ知らんかった? 立火の家、お婆ちゃんがたこ焼き屋やってんねん」

「そ、そうなんですか!? 私、部長のこと何も知らへんな……」

「学校帰りに寄ってったらええやん。近いんやから」

「うう……そうなんですけど」

でもやっぱり、一年生の方から押しかけるのは気が引ける。

そういう消極的なところが駄目なのかもしれないけれど……。

「そこの二人、早よ片付けよろしく」

モップを持った晴に注意され、二人は慌てて掃除用具入れへ走った。

* * *

「お母さんは、四曲目が一番気に入ったなあ」

「あ、やっぱり?」

家まで徒歩五分の途上、親子でそんな話をしていた。

母の好きな曲風とは思っていた。

後で夕理にも教えてあげよう。

「逆に三曲目みたいなのはちょっと苦手やろ?」

「ま、まあねえ……でも立火が去年あんなに頑張ってたんやから」

「個人の好き嫌いはしゃあないわ。私も自分の好みは変えられへんしなー」

自分たちは夕理と話すことで溝を埋めたけれど、観客にそんなことは要求できない。

好みに合わなければそれで終わり。

不特定多数の好悪という、曖昧模糊としたものと、これから戦っていくのだ。

「立火は難儀ことしてるんやねえ」

「ま、でもその難儀さが面白いんやで!」

家に近づくと、粉が焼ける音が聞こえてくる。

「婆ちゃん、焼けてるー?」

「焼けとるけど、食わせてやるとは言うてへんで」

ジロリと孫を見た祖母は、ピックを操りながらぶっきらぼうに言った。

「昨日はえらい暗い顔してたけど、今日はちゃんとやれたんやろな?」

「あらら、バレてたか……」

桜夜ともども家族の前では明るく振る舞ったつもりだったが、見抜かれていたようだ。

でもあの後に桜夜と目いっぱい話して、今日の結果に繋がった。

「今日はバッチリや! うちの部員の活躍、婆ちゃんにも見せたかったで!」

「せやで、お義母さん。私も一ファンとして感動してもうたわ」

「ふん……それならええわ。好きなだけ持ってき」

「おおきに婆ちゃん!」

喜んで店内に入り、重箱にたこ焼きを詰めていく。

受験生にもかかわらず、家族は勉強しろしろとは言わず、立火の好きにやらせてくれている。

そのことに感謝しつつ、浪人だけは避けねばと改めて誓った。

* * *

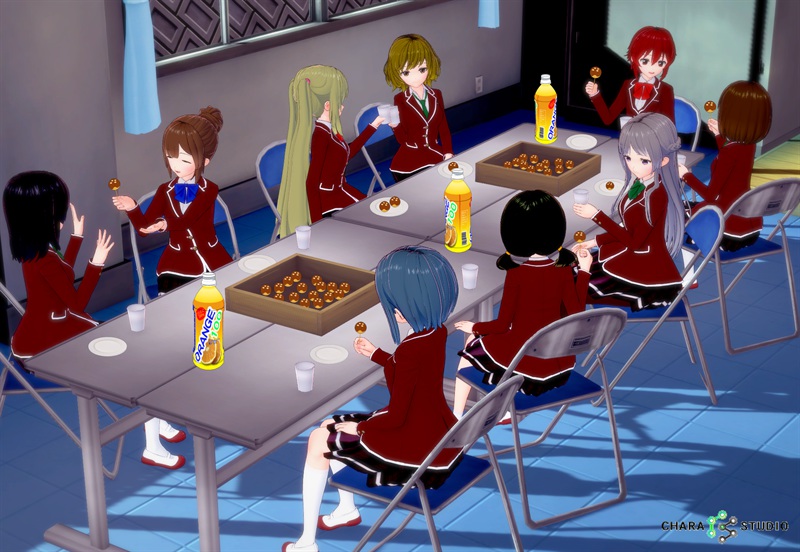

『かんぱーい!』

静かな土曜の特別教室棟で、視聴覚室にだけ賑やかな声が響く。

ペットボトルのジュースと、焼きたてのたこ焼き。

これがWestaにおけるライブの打ち上げである。

「ま、昨日よりはだいぶ盛り返したやろ! これは大成功と言うても過言ではないで!」

部長に言われるまでもなく、みんなそういう認識だった。

今回のライブでファンが増えたのかは、はなはだ心もとないけれども。

こういう場合は直前の――昨日のお通夜状態と比べてしまうものだ。

談笑しながら、次々たこ焼きを頬張っていく。

「あの」

ある程度食が進んだ頃、夕理が立ち上がった。

八人の視線が集中する中、まずは深々と頭を下げる。

「謝るのはこれで最後にしますが、昨日のミスは本当に申し訳ありませんでした。それから……」

いつもの夕理のように流暢ではなかったが、一言一言、確かめるように言葉を繋いでいく。

「それから、ありがとうございました。私の曲で全力のパフォーマンスをしてくれて。

元々私が入部したのは、自分の曲が形になるのが嬉しかったからでした。

私自身がそこに加わってるんやから、もっと嬉しいに決まっています。

この二週間の準備と本番。そうは見えへんかったかもしれませんが、やっぱり楽しかったです」

話している間に恥ずかしくなってくる。

それでもあと少し。真剣に聞いてくれている部員たちに、最後まで気持ちを伝えた。

「私は作曲者としてもスクールアイドルとしても、まだまだ未熟やと思います。

でも次はもっと、次の次はもっともっと、良いものを作りますから。

なので、あの、また挑戦させていただけると嬉しいです!」

最後の方は早口になって、夕理は赤くなって着席する。

小都子が目を潤ませて手を叩き、すぐに拍手が全員に広がる。

桜夜や晴も、一応という感じだが拍手しておいた。

この後輩は、それに値することをしたと思ったから。

音が収まった後で、部長が今後のことを口にする。

「どんな曲なら予選を突破できるのか、私も正直分からへん。引き続き夕理に任せるで」

「は、はい! さっそく今夜から、次の曲を考えます!」

「え!? いやずっと忙しかったし、少し休んでも……」

「来月はラブライブ本番ですよ!? 広町先輩は意識が低すぎます!」

「とほほ、結局いつもの夕理やないか……」

部員たちに笑いが巻き起こる。

その中で一人だけ。

花歩だけは一緒に笑いながら、少し複雑な思いだった。

今回のライブ。同じ一年生なのに、完全に夕理が主役だった。

そして裏方の大事さは重々承知の上で、花歩は泣きたくなるほどに脇役だった。

(私もやっぱり主役になりたい……)

そのためには、とタコの食感を味わいながら考える。

まず昨日みたいなビビりの自分を何とかして、もっともっと練習して、作詞の勉強もして、それから……

「花ちゃん花ちゃん、たこ焼きおいしーね!」

爪楊枝片手に、勇魚が見慣れた笑顔で話しかけてくる。

「勇魚ちゃんはいつも楽しそうでええなあ……」

「楽しいに決まってるで! うちも夕ちゃんと同じくらい、スクールアイドルが好きやねん!」

「たこ焼きとどっちが好き?」

「ええ!? う、うーん、なんて難しい問題なんや……」

「わ、ごめん冗談! そんな真剣に悩まなくてええから!」

そんな二人を、立火と姫水が笑いながら見ている。

気候のいい五月中旬、スクールアイドルたちの宴は過ぎていった。

* * *

時刻は四時。

まだ陽が高い中、桜夜は昇降口を出て大きく伸びをした。

隣の小都子も釣られて腕を伸ばす。

「終わったー。明日は一日寝てよーっと」

「もうすぐ中間テストですよ。大丈夫ですか?」

「へーきへーき。連休にあれだけ講習受けたんやから、今回は勉強せーへんでも大丈夫」

「嫌な予感しかしませんけど……」

そして一年生たちも、東門と西門に分かれて、それぞれ帰ろうとした時だった。

「夕理、ちょっと待っててもらえる?」

「え? うん」

タイミングを探しているうちに、とうとう帰る時間になってしまった。

これが最後のチャンスだ。

つかさは短い距離を走り、三人の中の背の高い一人へ声をかける。

「ふ、藤上さんっ」

呼ばれて振り返る彼女は、やっぱり美しかった。

何でこんなに綺麗なんだろう……などという考えを頭から振り払う。

微妙に視線を逸らしながら、用件を切り出した。

「き、昨日のライブ中のことやけど……」

「ああ、うん」

「え、何かあったん?」

「い、いや、別に言うほどのこととちゃうねん」

勇魚の質問に、手を振って説明を拒否する。

花歩も不思議そうにしている。やはりあの時、皆は転んだ夕理を見ていて、つかさ達のことには気付かなかったのだ。

(つまりあの時のことは、あたしと藤上さんの二人だけの秘密で……)

「天名さんが転んで彩谷さんの動きが止まってたから、私が少し手助けしたのよ」

「そんなことがあったんやー」

(ちょっ、二人だけの秘密ぅぅぅぅ!!)

あっさりバラされ心が挫けているつかさに、姫水は困ったように首を傾げる。

「でも、彩谷さんとしては嫌だったんでしょう? ごめんなさいね」

「え!? べ、別にそんなんとちゃう! あたしお礼言わなあかんと思って……!」

「え、そうなの?」

それにしては顔は背けるし、色々挙動不審だったけど……と疑問に思いつつ、そういうことならと姫水は微笑む。

余計な気を遣わせないように、丁寧に説明を追加して。

「そんなに気にしないで。私はただ、ライブを壊したくなかっただけなの」

「……あ、そう……」

「別に彩谷さん個人に何かしたつもりはないしね。他の人でも同じように助けたろうし。だから本当に、気にしなくていいのよ」

「………」

少しうつむいていたつかさだが、顔を上げたときはすっかり涙目になっていた。

「あーそうですか! ごめんね相手があたしなんかで! お手数おかけしました!」

「ちょっと、何を怒ってるの?」

「別に怒ってへんわ! じゃあね!」

(何なのよ一体……)

わけが分からない姫水の後ろで、勇魚と花歩もぽかんとしている。

それに振り向きもせず、つかさは大股で夕理のところへ行くと、一緒に帰っていった。

鍵を返してきた立火が出てきて、不審そうに尋ねる。

「何かあったの?」

「特に何も。今日はお疲れ様でした」

「あ、うんお疲れ。ゆっくり休むんやで!」

そうして帰ろうとする立火に……

「あ、あの部長っ」

先ほどのつかさに倣ったわけではないが、花歩が覚悟を決めて声を上げていた。

みんなが頑張ったライブの日々の最後に。

個人的なこととはいえ、自分も一歩だけ踏み出すために。

「その……部長のおうちにお邪魔してってもいいでしょうかっ!」

「おっ、そういや一度も来てへんかったな。ええでええで、みんな寄り道してってや」

気さくに応じる立火に、花歩の顔がぱあっと明るくなる。

お礼を言う横で、勇魚は万歳をし、姫水も微笑む。

「わーい! 先輩のおうち訪問やー!」

「ではお言葉に甘えて……少しだけ」

「たこ焼きはもうお腹いっぱいやろうから、お菓子でも出すでー」

スキップしそうな花歩を含め、四人は帰路を歩いていく。

姫水が何となく振り返る。

遠くに見えるつかさは、今度は何やら落ち込んでいるようだった。

(変な人ね……)

* * *

その日の夜。最後に受ける審判として、ライブ動画がネットに公開された。

新曲へのコメントは、賛否両論と言ってよかった。

好きな人は好きだが、嫌いな人は嫌い。

(夕理らしい言うたらそうなんやけど)

スマホを一度置き、立火は今日も天井を見上げる。

次の曲は、すなわちラブライブ予備予選のための曲だ。

大阪市三位のWestaなら余裕で突破……のはずだったが、賛否両論のままではそれも難しい。

夕理はどんな曲を持ってくるのか……。

再度スマホを取り、書きかけの部誌を完成させることにした。

『かくして、Westa六度目のファーストライブは終わった』

記録的なことは晴が全部書いてくれているので、立火の書くことは感想くらいしかない。

それでも五年後、六年後の後輩たちが、何か参考にしてくれればと――

立火はスマホを操り、この日この時の気持ちを記録した。

『人の好き嫌いは千差万別』

『万人に好かれたくても、なかなか上手くいかへんもんや』

『せやから少なくとも、部員たちの好きなものは大事にしようと思う』

『私は部長として――』

『Westaのことを、メンバーのことを、何よりも好きでいようと思う』

<第13話・終>