このSSはKeyの「Kanon」を元にした2次創作です。

舞シナリオ、佐祐理シナリオのネタバレを含みます。

読む

銀色に光る細身の剣は、不吉な記憶として覚えてる

廊下に散らばるガラスの破片

その中心に立つ、知り合ったばかりの女の子に、おそるおそる訊いてみたのだ

何か理由があるんだよね? と

答えはただの一言だけ

「私は魔物を討つ者だから」

冷たい冬の空気の中で、ただ一つ暖かい場所

小さな聖域

「あははーっ」

厚めのビニールシートの上で、倉田佐祐理はいつものように笑いながら、いつもと違って黄一色の重箱を相手に見せた。

「はいっ。いつも物足りなそうだから、今日は一段全部卵焼きだよーっ」

「…おいしそう」

「あははーっ、いっぱい食べてねーっ」

こくん

小さく頷くと、箸を動かして卵焼きに手をつける舞

川澄舞

佐祐理が、今も存在しているただ一つの理由

屋上へ出る扉の前の、小さな踊り場

これで何度目の昼食なんだろう

日課として特別意識しないほどの時間

全部合わせればどれくらいになるのだろう

でも今日はいつもとは違う

佐祐理の目には、近づく終わりが見えていたから

「ね、舞」

ひたすら卵焼きを頬張る舞にお茶を差し出しながら、そんな風に切り出す。

「佐祐理たち、もうすぐ卒業だね」

一瞬きょとんとした舞は、不満げに視線を落とす。

「…気が早い」

「あははーっ。あと2ヶ月だよーっ」

「‥‥‥」

無言で口を動かす彼女

卒業の話はしたくない。

態度でそう言っているけど、だからこそ佐祐理の方が計画的でいなくちゃならない。

ひとつの終わりが来ても、それで終わりにする気は毛頭なかった。

「舞、4月からどうするか決まってないよね?」

「…考えてない」

「あのね…」

だから、ずっと考えていた言葉。

この二人の、未来を約束する言葉…

「佐祐理と一緒に暮らそ?」

驚いたように顔を上げる彼女。

「どこか小さな部屋を借りて、二人で住もう?」

なんで驚くの。

こんな自然なことはないはずなのに。

そう思いながら、変わらぬ笑顔で佐祐理は言う。

「毎日、舞の好きな卵焼きを作ってあげる。

二人なら絶対幸せになれるから、ね?」

「‥‥‥」

言った。

とても完璧だった。

完璧な未来だと思ってた。

「‥‥」

どきどきしながら舞の返事を待つ。

その時間が…

佐祐理が最後に、幸せだった瞬間かもしれない。

「…できない。

ごめん、佐祐理」

午後の授業、教師の声だけが響く箱の中。

受験を控えた三年生は、ほとんどが内職している。

一見して真面目に受けている佐祐理も、実のところ何も聞いてはいなかった。

再起不能だった。

舞に振られたんだから…

(あははーっ、ほんとに佐祐理は頭が悪いですねーっ)

頭上に浮かんだ別の自分が、冷静に事実を指摘する

(佐祐理が舞を好きなほど、舞は佐祐理を好きじゃないって、分かり切ってた事じゃないですかーっ)

ぱたん、と心の中で耳を塞ぐ。

そうなのだろうか。

そうなのだろう。

『夜の学校で何をしてるか、舞は一度も話してくれなかった』

その程度の存在なんだから、佐祐理にはこれが当然なのかもしれない。

カリカリカリ…

チョークの音を遠くに聞きながら、昔のことを思い出す。

あれは舞と出会って間もない頃。

『この子を幸せにしてみたい』

『それは、わたし自身が幸せになる、ということだ』

初めて頑張れる目標ができて、毎日それなりに幸せだった。

その日も一生懸命お弁当を作り、何も知らずに登校していた。

最初に目に入ったのは、廊下にできた人だかり。

そして、あの思い出したくない光景。

ガラス

剣

舞…

すぐに役員が飛んできて、舞は生徒会室へ連れていかれた。

「わけを言いなさいわけを!」

「‥‥‥」

「ガラスだけじゃない、壁も傷だらけだ! いつから校内にいたんだ!?」

「…夜から」

余計なことだけ正直に答えた舞は、侵入罪まで追求される羽目になった。

そこで佐祐理の出番だった。

「川澄さんは…理由があって、不可抗力でガラスを割ってしまったんです」

ほとんど何の根拠もなかったけど、佐祐理は必死で庇った。

舞の代わりに謝ったし、ガラス代を立て替えたりもした。

それが親友の役目だと信じてたから。

舞は相変わらず無表情だったけど、小さな声で何度も『ありがとう』を言ってた。

次の日には牛丼をおごってくれたから、少なくとも迷惑がられてはいなかった筈だ。

でも、何も話してはくれなかった。

「ねえ舞、夜の学校になにかあるの?」

「‥‥」

「佐祐理も行っていい?」

「だめ!」

気まずい空気が流れ、慌てて佐祐理がフォローを入れる。

そんなことの繰り返し。

『はぁっ…』

いつか話してくれると思ってた。

もっと仲良くなれば話してくれると。

そう思いながら過ぎた3年間の、なんと短かったことか。

結局果たせぬまま、もうすぐ魔法の時間は切れる。

卒業まであと2ヶ月…

「それじゃ次の問題を…倉田」

「はい、わかりましたーっ」

いつものように笑顔の仮面を張り付けて。

卒業したら、ずっとこうして生きてくのだろうか…

「…佐祐理、怒ってる?」

「はぇ?」

いつもの下校路。

並んで歩きながら、横を向いて軽く首を傾げる。

「なんで佐祐理が怒るの?」

「なんでって…」

空とぼける佐祐理に、舞は困ったように視線を逸らした。

「…佐祐理は意地が悪い」

「あははーっ、だって嫌なら仕方ないよーっ」

「…嫌じゃない」

嘘つき。

だったらなんで駄目なの。

佐祐理と二人で暮らすことに、なんの問題があるの。

「いっそ佐祐理なんて嫌いだって言ってくれた方が、気が楽だよーっ」

「嫌いじゃないっ…!」

泣きそうな顔で否定する舞に、すぐさま後悔する。

「冗談だよ…」

続く沈黙。

気まずく歩きながら、やはり頭上で声がする。

(舞が悪いんですよーっ)

(佐祐理に話してくれないから)

(佐祐理は舞に話したのに)

罪に染まった自分の過去を、舞にだけは話したのに。

それでも舞は変わらず無言で、今日も昨日と同じく、何事もなく分かれ道へ着く。

たぶん明日も今日と同じ。

「じゃあね舞、また明日ーっ」

「…また明日」

また明日、は、あと少ししか残ってないのに。

分かってるの? 舞…

自分の部屋の電気をつけると、鞄を机に立てかける。

引き出しの奥から、隠した賃貸住宅情報誌を取り出して、丸めてごみ箱に叩き込んだ。

(馬鹿みたい)

舞と二人で暮らすことを夢見て、部屋まで探して、馬鹿みたいだ…

何もする気が起きなくて、制服のままベッドに横になる。

そんな無力で無価値な自分を、どこからか眺め下ろしてた。

弟の一弥を死なせて以来、佐祐理は物事がよく見えるようになった。

作り物の笑顔の上で、冷たく浮かぶ別の自分。

色も音も無かったけれど、代わりに視野は広がった。

一番よく分かったのは、今までの自分が、どんなに馬鹿だったかということだ。

ほんとうに、何の意味もない塵のようなものだった。

舞に出会うまでは。

『この子を幸せにしてみたい』

そう思うことで、ようやく「普通の子よりちょっと頭の悪い、ただの女の子」レベルにまで引き上げられたのだ。

逆に言えば、その目的を失くしたら存在する価値もないということだ。

たとえば舞が

「別に幸せになんてしてくれなくていい」

と言うだけで、佐祐理の存在は破綻する。

(舞には、佐祐理なんて必要ないんじゃないですか?)

そんな現実は見たくなかった。

だからずっと目を背けてた。

それが砕かれた今日、もう佐祐理に、春からの未来はないのかもしれない。

あとは…

落ちていく最後の砂粒を、ただ呆然と見守るだけ。

翌日は雪。

何事もなかったようにお昼を食べた後、階段を下りると、窓の向こうは白一色の世界。

「はえ〜」

曇ったガラスをごしごしとこすって、白銀の正体を確認する。

「雪だね、舞」

「…好きじゃない」

「そう?」

雪が降っている。

このまま春なんて来なければいいのに…

「こんにちは、倉田先輩」

声に振り向くと、ウェーブのかかった髪が目に入る。

二年生の美坂香里。

学年トップの者を表彰する、というこの学校の下らない風習のために、知己になった後輩だ。

挨拶を返す佐祐理と、無言の舞を見比べながら、香里はふーん、といった風に感想を述べる。

「相変わらず仲いいんですね」

「あははーっ、佐祐理と舞は親友ですから」

「‥‥‥」

昨日の今日なので、舞は複雑な表情で答えなかった。

笑顔でこんなことを言う、佐祐理の方が変なのだろう。

「そういえば卒業式の送辞、私がやることになりましたから」

「ふぇ〜、さすがは美坂さんですねぇ」

「そんな事ないですよ」

中身のない社交辞令。

適当に話題を継ぐ。

「そういえば、妹さんはお元気ですか?」

言ってからしまったと思った。

もし元気でなかったら、これは不適切な質問だ。

(まあ、その時は悲しげな顔をして誤魔化しましょう)

頭の中で冷たい声が響く。

でも…

返ってきたのは意外な反応だった。

「…誰ですか、妹って」

「はえ?」

「私に妹なんていません」

…え?

教師の手伝いをさせられた時、確かに名簿で見たはずだけど…。

長期休学してる一年生。

住所も同じだったはずだ。

「‥‥‥」

香里の口調も表情も、凍り付かせたように強ばっている。

嘘をついてる…?

(そうですか、佐祐理の記憶違いだったかもしれませんねーっ)

他のことなら、そう言って終わりにしていただろう。

でも佐祐理の中の記憶が、鉤爪のように引っかかった。

やめろと思いながら言葉を続けた。

「いたじゃないですか、美坂しお…」

「そんな子知りません!」

ぱりん

頭の中で、何かが白く弾けとぶ。

「よくそんな酷いこと言えますね、自分の妹に」

自分でも驚くような冷たい声。

「な…」

「佐祐理!」

舞の制止もきかなかった。

不快な白い霧の渦が、毒となって溢れ出す。

「大したお姉さんですねーっ」

「せっ…」

「残酷」

「先輩に何が…!」

「わかりませんけど、どんな事情があるのか知りませんけど」

許せない

許せない…!

「それが姉の言葉ですか!?」

ぱんっ

左頬が鳴った。

香里が叩いたらしい。

痛みなんて長いこと感じてなかったから分からなかった。

「あ…」

彼女は死人のように蒼白になり、相手の顔と自分の右手を見比べると、背を向けて逃げていった。

通りがかりの生徒たちの、何事かという視線が集まる。

そんな光景を冷ややかに見ながら

佐祐理は相変わらず笑っていたのだ。

「あははーっ、叩かれちゃったねーっ」

「‥‥‥」

「佐祐理、そんなに間違ったこと言ったのかなーっ」

「…それぞれの事情があるから」

「そうだね。頭の悪い佐祐理より、美坂さんの方が正しいに決まってるよね」

「佐祐理…」

止まらない。

壊れたラジオのように流れ続ける言葉。

「佐佑理もああすればよかったのかな。一弥なんて最初からいなかったことにして、弟なんていませんって、そうやって否定すれば、すれば…」

「佐祐理っ!」

肩を掴んで揺すぶられ、ようやく故障品は停止した。

代わりに全身から血が引いていく。

残酷なのは誰だ。

弟を死に追いやったのは誰だ。

「…ごめん…」

「佐祐理、落ち着いて」

悲しそうな舞の顔

幸せにするはずだったのに

傷つけてばかりいる…

「ごめん…なさい…」

5時間目のチャイムが鳴っても、二人そのまま立ち尽くしていた。

家に帰るなり、自分の体を荷物のようにベッドに投げ出した。

今日も頭上から、リボンを下げて誰かが見てる。

(結局あなたは、どこかが壊れたままなんですよ)

そう

(舞を幸せにしてあげるなんて、思い上がって)

(舞がいないと困るのは自分じゃないですか)

分かってる…

ころん

横を向いて、無理矢理耳を塞ぐ。

明日美坂さんに謝ろう。

事情も知らないくせにあんなこと言って

自分の影を重ねて責め立てた。

きっと彼女には仕方のない事情があるのだ。佐祐理と違って。

『駄目だよ一弥、もっとしっかりしなくちゃ』

『泣き止みなさい。泣いても何もしてあげないんだからね』

「――っ…」

思い出すたび吐きそうになる。

なんであんなことをしてしまったんだろう。

なんであんな、残酷なことを。

(だから、舞を代わりに仕立てて許してもらうんですか)

暗い声

胸の奥から響いてくる。

(舞を幸せにすれば、罪が帳消しになるとでも思ってるんですか?)

(あなたが一弥から奪った人生は、決して戻りはしないのに)

記憶に焼き付く、弟の顔にかかる白い布

冷たくなった体

無表情で見ている自分

(一弥が許すことは決してない)

(だってもう死んでいるんだから)

(死人に口無しとはよく言ったものですね)

(相手が居ないのをいいことに、都合良く解釈して)

(罪を精算した気分になって、幸せになるんですか?)

この三年間は

結局幻に逃げていただけだったのだろうか

舞に一弥を重ねることで…

(そんな事は許さない)

(他の誰が許しても、わたしが絶対に許さない)

(一弥を殺したくせに)

(一弥を殺したくせに)

(一弥を――)

ぶつん

‥‥‥‥‥

翌日も雪。

重く閉じこめられたような白い檻。

「‥‥‥」

「‥‥‥」

「‥‥舞、おいしい?」

「‥‥‥」

こくん

「‥‥そう」

「…ごちそうさま」

「お粗末さまでした」

ぱちん、と音を立て、弁当箱の蓋を閉じた。

「…佐祐理は十分傷ついたと思う」

俯いたままで、か細く聞こえる舞の声。

「舞?」

「佐祐理の弟だって、きっと佐祐理を許してる。佐祐理が不幸になることなんて望んでな…」

「誰がそれを証明するの」

にこやかにそう返す。

ぎゅっと拳を握る舞。

死んだ人の言葉なんて誰にも分からない。

分かりようのない一弥の想いを、勝手に代弁するなんて許さない。

たとえ舞でも。

「私に――何かできることはないの」

‥‥‥‥‥‥

「どうして?」

笑って聞き返す。

何を言ってるんだろう。

「佐祐理のために何かしたい」

「それは佐祐理の言うことだよ」

「佐祐理には迷惑ばかりかけてるから。ガラスとか、お弁当とか…」

苛立たしい。

三年間の、数百回のお弁当も

それを食べてくれる舞を見て、幸せな気分になりたかっただけで

感謝される謂われはないのに!

「有り難迷惑だったんだ」

「違っ…!」

「じゃあ、そんな事言わないで!」

押し潰される。

「佐祐理だって!」

舞の気持ちは分かってる

でも佐祐理には受け取れない

そしてそれは舞も同じ

「平行だね――…」

佐祐理は舞の犠牲になりたい

舞は佐祐理の犠牲になりたい

佐祐理は舞を傷つけたくない

舞は佐祐理を傷つけたくない

押し潰される。負い目という、見えない檻に二人とも…

似てる二人だから親友になれると思っていたけど

それはとんでもない思い違いで

同じ方向を向く者は、本当は平行線しか歩けなかったのだろうか?

「舞、わたしは…」

言いかけたときチャイムが鳴った。

「…また、放課後にね」

立ち上がって、並んで階段を下りながらそう言ったけど

舞は何も答えなかった。

長い長い時間の後の、放課後。

先に済ませる用事があった。

「こんにちはーっ、美坂さんいらっしゃいますかーっ」

教室中に響く声に、彼女が深々と溜息をつく。

「…名雪、先帰ってて」

「うん、わかったよ」

友達らしい女の子がそう答えて、佐祐理に軽くお辞儀すると廊下へ出ていった。

…もし何も背負っていなかったら。

自分たちも、あんな普通の友達になれたのだろうか。

「何ですか…」

「昨日のこと謝ろうと思ったんですよ」

「場所を変えましょう」

一方的にそう言うと、ひとりですたすたと歩き出す。

(他人に知られて困ることなら、最初からしなければいいのに)

頭上で冷笑する誰か。

人通りのない、廊下の一番端で立ち止まる二人。

早速佐祐理は頭を下げた。

「昨日は事情も知らずにあんなこと言ってしまって、本当にすみませんでした」

「なんで先輩が謝るんですか」

予想通りの答え。

「罵ればいいじゃないですか、最低な姉だって…!」

ああ、この人も自分を責めてるんだ。

でも、相手が生きている限りは、まだ取り返しはつくだろうに。

「佐祐理は、弟を殺した事があるんですよ」

息をのむ彼女が何か言う前に、佐祐理は過去を話し始めた。

たった一人の弟を、苦しめて、追いつめて

ついには死なせた残酷な姉の話

「‥‥‥」

話す間に香里の顔が青ざめていく。

こんな最低の人間が目の前にいるのだから当然だろう。だって…

「どうして…平気な顔をしてるんですか?」

「え?」

予期せぬ問いに、思わず自分の顔に手を当てる。

あの日以来泣くことも、怒ることも、傷つくことも示さない――

「あはは…どうしてなんでしょうね」

「栞と同じ…」

ぽつりと言う香里の声は聞き取れなかった。

「私、どうしたらいいんですか…」

疲れ切った言葉。

「栞は…妹は、次の誕生日まで生きられないって…」

重なる死のイメージ。

どうすることもできなかった過去。

弱っていく一弥に、何をしてあげることも…

「私…どうしたらいいんですか…」

何が正しいのか、あの時分かったと思ってた。

でも、それだって本当に正しいのだろうか?

佐祐理は頭が悪いから…

「佐祐理みたいにならないでください」

そんなことしか言えなかった。

「何が正しいかは教えられないけど、何が間違ってるかは教えられますから…」

「‥‥‥」

「大事な人なら、大事にしてください。

間違ってるって気づいてるなら、正す勇気を持ってください。

それができないと…」

足が一歩下がる。

「…佐祐理みたいに、なりますから」

それ以上居続けることができず、佐祐理は踵を返して走り出した。

(おこがましい)

自分が何かを説こうなんて

その声に耐えきれなかった。

「先輩はっ…」

悲鳴に近い香里の声が追いすがる。

「今、大事な人はいないんですか!?」

舞を探したけど見つからなくて、ふらふらといつもの場所へやって来た。

二人だけの宝物だった場所。

一人で来るとなんて寂しく見えるんだろう。

ビニールシートを敷くこともなく、冷たい床に腰を下ろす。

「はぁ…」

溜まったものを一気に吐き出してから、こつんと自分の頭を叩いた。

何とかしないと。

後輩に偉そうなことを言った以上、自分もこのままでいい筈がない。何とかしないと。

あらためて踊り場を見渡す。

舞のことが好きだった。

犬に腕を噛みつかせていたのも

誕生日に腕いっぱいの花束を持ってきてくれたのも

無口で不器用だけど、優しいところ、誠実なところ、みんな好きだった。

(舞に必要とされたい)

(舞といられない佐祐理なんて、存在する価値もないから)

それが間違っていたのかもしれない。

結局は自分中心の考えだから。

大事な舞のために、何ができるかを考えるのが先の筈だ。つまり…

「佐祐理…」

結論が出る前に、顔を上げると舞の長身があった。

一目見るだけで、思い詰めているのが分かった。

「…もう、会わない方がいいと思う」

「舞っ…!」

「ごめん 私、佐祐理には本当に感謝してるけど」

する必要なんてない。

「色々考えたけど、どうしても私は佐祐理に迷惑をかける」

「迷惑だなんて思ってない!」

「佐祐理は優しいから」

こんな苦しそうな舞は初めてだった。

こんなに苦しいのも。

「可愛いし、頭も性格もいいし

きっといい人が見つかる。これから幸せになれる。

私なんかにこれ以上関わらないで」

「やめてよ…」

すれ違う

嫌だ

離れたくない…!

「ちゃんと話し合おうよっ…。

こんなことのために、三年間一緒にいたんじゃないでしょ!?」

「もうっ…話すことなんてない!」

階段を駆け下りていく舞。

一人で全部抱えて

いつもいつも…

届かない背中に、力一杯叫んでいた。

「――あきらめないから!」

強行手段しかない。

一人で下校しながら、倉田佐祐理は考える。

夜の学校

そこが問題なのは明らかだ。

舞が話してくれない以上、自分の目で確かめよう。

そしてもし本当に何の力にもなれないなら

その時は永遠に彼女の前から姿を消して

そして死のう。

家に帰ると、屋敷の門前で警備員に声をかけた。

「守衛さん、ちょっといいですか?」

「なんでしょう、お嬢様」

「実は佐祐理、今晩少しばかり家を抜け出すんです」

「…はい?」

「守衛さんもその方向で動いてくださいねーっ」

口をぽかんと開けた男が何か言い出す前に、すっと近づいて耳打ちする。

「四日前の夜、仕事中に女性と話してましたよねぇ」

「な、何故それを――」

「ごちゃごちゃ言わずに佐祐理の言うとおりにしていればいいんですよ、あなたは」

中年の守衛は大変こころよく頷いてくれた。

顔面は真っ青だったが、どうでもいい。

「おお、佐祐理。今帰ったか」

「ただいま帰りました。お父様」

「うむ。今が一番大事な時期だけに、気を緩めぬようにな」

「もちろんですよ、お父様」

自分が受験生だと思い出したのは答えた後だった。

にこにこと父にお辞儀をして、自分の部屋へ入る。

ぽい

ベッドに鞄を放り投げて机に向かう。

(こういうときは便利ですねーっ)

(みんな、佐祐理のことをとろいお嬢様としか思ってませんから)

いつものように笑うのは、宙に浮かぶ別の自分。

ううん…

それはもちろん単なる比喩だ。

笑っているのは自分

冷たいのは自分自身

傷つきたくないから冷めた振りをして

結局流されていただけだ、あの時も、今も。

引き出しからナイフを取り出した。

野外用の大きなサイズで、手首も切れる優れものだ。

あの時は失敗したけど、今日は意志のベクトルが違う。

顔を上げると、1月の半ばを過ぎたカレンダー。

もう後がないんだから――

8時を回った。

静かに窓をまたいで庭へと降りる。

刺すような冷たい空気に、思わずコートの前を合わせた。

「‥‥‥‥」

守衛がいかにも渋々といったように、門の隣の通用口を開けた。

小さくお辞儀して、身を丸めながら道路へ出る。

あっけないほどに簡単だった。

もっと早くこうすれば良かった。

「はぇ〜…」

一面の銀世界の上に、月が煌々と照っていた。

冷たい世界。

毎日通った通学路が、夜になっただけでこうも違うものか。

足早に先を急ぎ、いつも舞と合流するあたりへたどり着く。

『おはようーっ、舞ーっ』

『おはよう』

『今日も寒いねーっ』

『…走る?』

『ううん、ゆっくり歩こ』

先を急ぐ。

三年間の記憶と一緒に。

夜の校舎の異質さも、別に恐怖は感じなかった。

一弥と探検に来たら楽しかったろうな、と

ふとそんなことを考える。

「さて、と」

昇降口に降りて、扉をひとつずつ押してみる。

舞が中にいるなら、どこかが開いているはずだ。

キィ…

職員用の扉がきしみを上げて開く。

自分の下駄箱へ回り、上履きに履き替えて廊下に上がった。

忍び込んだ身としては電気を点けるわけにもいかず

月明かりだけを頼りに、佐祐理は舞を探し始めた。

夜の廊下は、底のない垂直な回廊にも見えた。

慎重に行動しないといけない。

魔物というのが何かの例えなのか、言葉通りのものなのかは分からないけど

剣が必要なほど危険なのだろうし、怪我でもすれば間接的に舞を傷つける。

上手くやらないと…

――ガシャン!

呆然とする暇もなかった。

教室と廊下を隔てる天窓が、粉々に砕けて舞い落ちる。

「…はぇ?」

ガシャッ

落ちたガラスの一部だけ、音と共にもう一度跳ねる。

そこに何かが着地した、と、聴覚だけなら判断する。

でも、目の前には何もない。

考える前に、移動を始めた何かの足音が語っていた。

ガシャ、ガシャ、ガシャ

「あははーっ…」

ガラスが途切れた地点で、足音は消える。

「さすがに透明な方とは思いませんでした…」

笑い事じゃない。

やっぱり帰った方がいいだろうか?

「あのーっ、平和的に話し合いませんかーっ」

ぶんっ!

反射的にしゃがんだ上を、何かがうなって通り過ぎる。

交渉は却下されたらい。

どうしよう、どうしよう…

ナイフを頼りなく構えながら、なんとか冷静さを保とうとする。

頼りは散らばるガラス片。

幸い敵は足があるらしく、この上を通れば動きが分かる。

でも、散っているのは目の前だけ。

後ろにでも回り込まれたらもう察知のしようがない。

「‥‥‥」

神経を張りつめてガラスを注視する。

動かない。

もしかして、既に背後に回ってるんじゃ…

「佐祐理!?」

心臓が跳ね上がる。

後ろから飛んできたのは、魔物ではなく舞の悲鳴だった。

真っ青になって、必死の表情で駆けてくる。

それと同時に、前面のガラスが弾けた。

「!」

攻撃される!

そう思った瞬間、黒い影が立ち塞がる。

胸の悪くなるような音を立て、真横へと吹っ飛んだ。

「がっ!」

壁に叩きつけられ、血を吐く舞。

「ま…」

視界が暗転する。

自分のせいで傷ついた。

また、舞が傷ついた――

「消えろ、魔物!!」

なのに舞は、その傷も意に介さずに立ち上がる。

裂帛の気合いと共に、見えない敵へ剣を払う。

「私の身がどうなっても、佐祐理には指一本触れさせない。

佐祐理だけは――傷つけさせない!!」

叩きつけるように、魔物へと向かっていく舞。

(やめて…)

苦しい。

どうして自分を犠牲にするの。

「逃げて、佐祐理!」

「嫌…っ」

「佐祐…!」

「舞、うしろ!」

ガラス片が跳ねると同時に、佐祐理の声が舞へ飛ぶ。

「っ!」

一閃する銀色の剣撃。

ガッ!

鈍い音を立てて激突し、風のように着地する。

後ずさる佐祐理。

逃げる気はなかった。

ただ目の前の非現実的な戦いを、機械のように注視していた。

ガッ! ガガッ!

一撃、二撃‥‥

コツは――掴んだ!

「舞、仕留めて!」

叫ぶと同時に、常人以上の速度で間合いを詰めてナイフを払う。

ザシュ!

計算通り。

一瞬躊躇した舞もすぐに動く。

佐祐理が後ろへ跳んだときには、既に壁を蹴って突っ込んでいた。

「はぁぁぁっ!!」

ズシュゥッ!!

…静寂

しばらく固まっていた舞が、剣を軽く振って振り返る。

「倒した…」

緊張の糸がようやく途切れて、安堵の息とともに肩を落とした。

「終わったの?」

「あと一体」

「はぇ〜…まだいるんだ」

感心したように呟く佐祐理に、憮然として詰め寄る舞。

「佐祐理、無茶しすぎ」

「あははーっ」

「あははじゃない」

すっかり怒らせてしまったけど、何だか嬉しい。

「わたしはね、こう見えても運動神経いいんだよ」

「…ほんとだった」

「でしょ」

ふっ、と、舞の表情が緩んだ。

戻ってくる気がする。

二人の空間が…

そう思ったのも一瞬だった。

「舞!?」

声も上げず、その場に崩れ落ちる舞。

「舞っ!!」

「大丈夫」

「どこか怪我してるの!?」

「手足が動かないだけ」

「全然大丈夫じゃないよ!」

嫌な胸騒ぎがする。

医者を呼ぶような領域ではないと、なんとなく感じてた。

「佐祐理…」

その声も小さくて

一回り背の高いはずの舞が、小さく感じられて…

「…いつもの場所に行きたい」

少しだけ逡巡したが、すぐに強く頷くと

佐祐理は舞に肩を貸して、誰もいない廊下を歩いていった。

それは聖域。

二人のためだけに存在した場所。

雨の日も。

雪の日も。

ただ二人で座ってお弁当を食べる。

それだけのための三年間だった。

それだけで幸せだった。

「舞、座れる?」

「‥‥」

こくん、と首を振り、佐祐理の腕から滑るように床へと落ちる。

隣に座って、出来る限りぴったりと身を寄せた。

心臓の鼓動が聞こえる距離でないと、不安だった。

「大丈夫?」

「大丈夫」

「…お弁当、作ってくればよかったね」

夜に覆われたその場所は

三年間の幸せを紡いだ時とは、あまりにも違っていて。

目を閉じれば温かなお昼の光景が浮かぶけれど

開けばそこは冷たい壁で

隣には傷だらけの舞

右手には魔物と戦ったナイフ

あの楽しかった時間は、まるで…

「夢だったみたい…」

舞もそう思ったのだろうか。そんな風に呟いた。

でも…

「…夢にしたくない」

「…佐祐理…?」

冷え切っている舞の腕をぎゅっと抱きしめる。

「これからも、舞と一緒にご飯を食べたい」

「‥‥」

「お願い…舞」

「‥‥」

「わたしと一緒に暮らそう…?」

最後の懇願。

佐祐理にできることは全部やった。後は…

「話…してもいい?」

少し経ってから、舞が口を開く。

頷く佐祐理に、ぽつぽつと、舞の過去が語られ始めた。

「悲しいお話だけど…」

あれはお母さんが死んだ日

大好きだったお母さんが、雪うさぎたちに囲まれて、動かなくなってしまった日

私は泣きながら、それでも諦められなかった

必死で祈っていた

お母さんが元気になって

一緒に動物園へ行って

いつまでも笑いかけてくれることを

そんな日が永遠に続くことを

そして『力』が発動した

お母さんは生き返った

子供だった私は単純に喜んでいたけど

それは十分異様な出来事だった

テレビで放送され、周りの視線が白いものに変わっていった

死者をも生き返らせる不気味な能力

私はともかく、お母さんまで迫害され、引っ越さなくてはならなくなった

心の中で何度も謝った

お母さん、ごめんなさい、と

そして結局、こんな力もまやかしだった

引っ越してすぐ、お母さんはもう一度亡くなった

私のしたことは、自然の摂理に一時逆らっただけだった

お母さんを二度も苦しませただけだった

「ごめんなさい。

お母さん、ごめんなさい」

そして私は一人になった

一人でも笑っていてと

お母さんにそう言われたから、一人で居続けようと思ってた

でも寂しかった

辛かった

友達が欲しかった

誰でもいい、一緒にいてくれる人が欲しかった――

いつも遊んでいた麦畑で

私は欲望に負けて、もう一度だけ力を使った

「ともだちができますように」

現れたのは男の子

私と一緒に遊んでくれた

楽しかった

ずっと続けばいいと思った

でも結果は同じ

一週間ほどで、男の子は来なくなった

力で作った友達なんて、本当の友達のわけがなかったんだ

広い広い麦畑の中で

たった一人で、最後に泣きながら私は願った

「こんな力なんて、なくなってしまえ!」

この力は敵なんだ

だからそれは、魔物となって襲ってきた

性懲りもなく、私は男の子に電話をかけた

魔物が出たから一緒に戦って、と

もちろん彼は来てくれない

絶望すると同時に安堵した

もう誰も傷つけずに済むから

もういい

このまま一人で戦っていこう

完全に滅んでしまうまで

それから麦畑には学校が建ってしまったけど

夜を見計らって、私は剣を振るい続ける

魔物に

何よりも憎むこの力に

何よりも憎む自分自身に

そして――

舞の言葉はそこで途切れた。

こんな状況でなければ、信じずに済んだかもしれない。

実際に魔物と戦い、舞の手足の動かなくなったこの状況でなければ。

手足の動かない…

急に佐祐理の首筋を、冷たい汗が流れ落ちる。

「そして、魔物を全て倒した時は――」

再度途切れる言葉。

何の力も持たない、普通の女の子になるんだよね?

その答えを期待して

でも、そうではないことを予感していた。

だってそれなら、魔物を倒せば済むのだから。

「――魔物は私だから、私も同じ末路を辿る」

鈍器で殴られたように頭が動かなかった。

どんな事実でも受け止める自信はあった。でも…

舞の死だけは――別だった…

「…嘘、だよね…」

押さえても震える声。

佐祐理がそう言うと思って、舞は今まで話さなかったのだろう。

何でも話してほしいなんて

一緒に暮らしたいなんて

だって、こんなの、想像もしてなかったから…!

「ごめん、佐祐理」

苛まれながら、膝に頭を押しつける舞。

「一人でいるべきだったのに、佐祐理の優しさに甘えてた。

私は魔物を討つ者なのに

佐祐理が話しかけてくれるのが嬉しくて、親友だって言ってくれるのが、どうしようもなく嬉しくて――」

表情は苦痛に歪んで、でも泣くことも許されない。

「そのくせこんな力のことを知られたら、佐祐理も離れてしまうんじゃないかって。

あの時の男の子みたいに、居なくなってしまうんじゃないかって。

それが怖くて黙ってた。

いつか佐祐理が傷つくって分かってたのに、私は卑怯者だ。

ごめん、佐祐理。ごめん…」

切り刻むような懺悔も、心が空になったように通り抜けていく。

頭を振って、必死で現実に対処しようとする。

「逃げよう」

繋ぎ止めるように腕を握りしめて。

「魔物なんて放っておいて、逃げよう!? 舞と一緒ならどこだって平気だから」

「逃げられない…私が生み出した魔物だから」

「じゃあ、他に方法は…!」

ぱりん!

心臓が凍り付く。

階段の下で、蛍光灯が割れていく。

「他に、方法は――」

最後の魔物がやって来るまで、あと数秒もないだろう。

やらなければやられる。

倒せば、舞の命が途切れる。

どうしよう。どうしたらいい…?

「舞!?」

剣を支えにして、舞が必死で立ち上がっていた。

その表情は影になって見えない。

嫌な考えばかりが頭に浮かぶ。

「佐祐理、お願いがある」

早口の声。時間がない。

敵はそこまで近づいている。

「信じていて。大丈夫だから」

「ま――」

「佐祐理のことは好きだから」

月明かりに照らされ、舞の顔が見えた。

少しだけ微笑んだように見えた。

「いつまでもずっと好きだから…

春の日も…

夏の日も…

秋の日も…

冬の日も…

ずっと私の思い出が…

私の過ごす未来の跡が…

佐祐理と共にありますように」

静かな言葉…

佐祐理を見つめたまま、祈りのように言い終えて

逆手に持った剣を振り上げ、そのまま…

舞は自らの身体へと、その刃を突き立てた

何もかも、ゆっくりと動いていた。

倒れていく舞の身体

閉じられた目

それを佐祐理が認識する頃には

床には黒い染みが、大きく広がっていた

「ま…い…?」

悲鳴が

絶叫が

絶望が

胸の奥からこみ上げる。

壊れる。壊れる――

「――――――――」

(正真正銘の馬鹿になりたいんですか?)

冷たい声。

頭の悪い佐祐理が、一弥の死と引き替えに得た凍る瞳。

(また失くすんですか)

そう、この部分だけは壊れることはない。

もう壊れてるんだから。

「ま…い」

霧散しかけた意識を懸命にかき集め、繋ぎ止める。

かがみ込んで、冷たくなっていく舞の手を、そっと両手で包み込む。

もう失敗しない。

失わない。

舞は大丈夫。

舞がそう言ったんだから、大丈夫……

「舞」

動かない体を抱きしめる。

「一緒に暮らそ?」

白くなった頬に手を寄せる。

「卒業したら、小さなアパートを借りよう。

朝起きたらおはようを言って

一緒にご飯を食べて

休みの日には二人で遊びに行って

夜にはお揃いのパジャマを着て

手を繋いで、安心して眠ろう

そうやって…」

それは夢

ずっと夢見ていた、些細な――

「二人で生きていこうよ、舞…」

ボゥ…

階段を上がってきた何かが、白く淡い光を取る。

このまま殺されるのだろうか。

庇うように、抱きしめる腕に力を込める。

何もできないけど、でも舞は、渡さない…

(無茶するね)

襲ってきたのは打撃ではなく、呆れたような声だった。

光が何かの形を取る。

半分透き通ったそれは、少女

遠い瞳と、流れる黒髪を持つ、どこかで見た――

(一度死んで、あたしの力で元に戻ろうなんて

上手くいくとは限らないし

苦しみの元凶だったあたしが、また、戻ってきてしまうのに…)

抑揚のない声は、動かない舞へと向けられていた。

魔物

遠い過去に切り離した、舞の力

それじゃ彼女が

「あなたがっ…」

少女は視線を上げると、まっすぐ佐祐理と目を合わせた。

(佐祐理はまいのことが好き?)

唐突な質問。

答えなんて決まってる。

「はい」

一呼吸置いて、笑顔で答える。

「…好きですよ」

(どうして?)

今度は言葉に詰まった

眠り続ける舞の顔をじっと見つめる

どうしてだろう

いつからだったろう

疑問を持ったこともなかった。

(そう思いこんでるだけなんじゃないの?)

(弟の身代わりだから)

(舞を幸せにすることだけが、今持てる目標だから)

(舞を幸せにすれば、自分が幸せになれるから)

「違います――!」

舞のことが好きだった

いつも、この人だけが佐祐理の全てだった

「それも理由かもしれない。

でも舞と一緒に過ごしてきた時間は

一緒にいるだけで幸せだった時間は

そんな言葉じゃ括れない。

そんな『理由』が全部消えたって」

だってほら

こうして舞に触れているだけで、こんなにも愛おしい…

「それでも舞のこと――愛してます」

愛してる

愛してる…

何にも替えられない三年間を経た、それが真実

少女は微かに

本当に微かに、微笑んだように見えた。

(じゃあ佐祐理、祈っていて)

(あなたの祈り次第だから)

(それがあたしの力だから)

(希望の力だから)

(だからよろしく。未来のまいを――)

白い光が踊り場に広がっていく。

祈るのは簡単だった。

いつだって祈っていたから

舞の幸せを

舞が心安らかに、微かな笑顔で過ごせることを。

祈ってるから――

舞が目を覚ましたのは、朝日が射し込んだのと同時だった。

「もし許されるなら…」

薄く目を開けて、唇が小さく動く。

「佐祐理と一緒に暮らしたい」

うん。

「朝起きたらおはようを言って…」

うん。

「休みの日には動物園へ行って…」

うん…

「そうやって、ずっと佐祐理と一緒にいたい…」

「できるよ、舞」

佐祐理が映るその瞳に、涙が少しずつ滲んでいく。

「私は、周りを不幸にするような力を持ってしまったけど、それでも…?」

「わたしは、不幸じゃないよ」

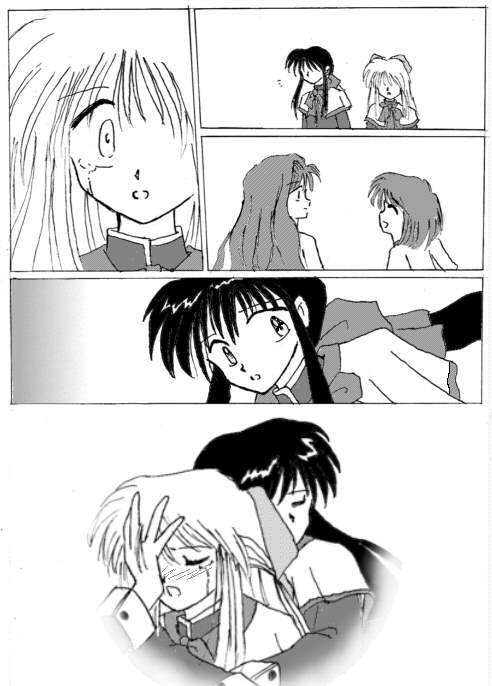

その顔を両手で挟んで、佐祐理は静かに唇を重ね、そして離した。

「舞と出会えたから」

滲んだ涙がこぼれ落ちていく

舞は泣きじゃくりながら、佐祐理へと抱きついて

そんな舞を、力一杯抱きしめて

だから

始まりには挨拶を

「おかえり、舞」

そして約束を――

突き抜けるような青い空だった。

北国の3月はまだ寒いけど、空の色は心を軽くした。

「舞、卒業式で泣かなかったね」

「泣くようなことじゃない」

卒業証書を手にした舞が、少し照れたように佐祐理を見る。

「…多分、これからの方が楽しいから」

「あははーっ」

その腕を抱きしめるように寄り添って、二人で校門へと歩いていく。

赤くなる舞の顔を間近に感じながら。

「うん。これからだよね」

舞の罪は許された。

先生や生徒会の人たちに、迷惑をかけたことを一生懸命謝ったから。

真剣に魔物の話をする舞に、みな気の毒そうな目で見たり、病院を勧めたりしたけれど。

なんにせよ許してもらえたのだ。

「あの力は、二度と使わない」

「うん…」

ひとりぼっちの舞が今まで生活できていたのは、まだ力が残っていた頃、創り出した食べ物やお金によってだった。

それも全て消して、これからはアルバイトすると言っていた。

佐祐理も仕事を探そうと思った。

一応二人とも同じ大学に受かっていたけど、これからが大変だ。

でも…

これでようやく、生きることができるのだろう。

「佐祐理、佐祐理!」

荷物の片づいた佐祐理の部屋へ、父が怒鳴り込んできたのは数日前だった。

「どういうつもりだ、勝手にアパートなど借りて!」

「ええ、引っ越しますから」

「何!?」

平然とした娘に、父はごほんと咳払いすると、さも威厳ありげに説教を始める。

「下らない冗談はやめなさい。倉田家の一員としての責務はどうする」

「その責務が、一弥を死に追いやりました」

「まだそんな事を言っているのか!」

一瞬身じろぐ。

今までずっと、父親の言葉は絶対だった。

正しいかどうかの判断をそれに任せきりだった。

今は違う…!

「そんな事じゃありません。大事なことです」

「いつまでも昔のことを引きずるんじゃない。もっと先のことを見据えなさい」

「お父様がそうするのは自由です」

この人も自分も、同じ罪を負った人間だ。

もうどこにもいない一弥。もしかしたら父の言うとおりなのかもしれない。でも――

「でもわたしは決して忘れないし、罪が消えるとも思わない。

せめて出来るのはもう間違えないようにする事だし、あなたの言いなりにもなりません。

さよなら、お父様」

「ま、待ちなさい佐祐理! 佐祐――」

こうして佐祐理は家を出た。

父が何かしようとした時には、既に何もかも手配が終わった後だった。

(無理に連れ戻す気なら、お父様と密談してた業者の名前、マスコミに公表しますよーっ?)

そう言っておいたので多分大丈夫だろう。

「わたしはね、こう見えても結構悪賢いんだよ」

「それは知ってた」

「あ、あははーっ」

本当にこれで良かったのかは分からない。

今もどこかで声が聞こえる。

(一弥を殺しておいて、あなたは幸せになるんですか)

それでも数ある選択肢の中では、これが一番正しいと思った。

頭の悪い佐祐理が、自分で考えて、そして自分で選んだから。

校門が近づいてくる。

ふと校舎を振り返る。

「佐祐理?」

たくさんの思い出が詰まった場所。

今だったら、もっと正しく歩けただろうか。

「ううん、何も」

そう言って、再び歩き出そうとしたとき…

「わ、ちょっと待ってくださーい」

見慣れない、小柄な少女が、大慌てで走ってくるのが見えた。

目の前で立ち止まり、しばらく息を整える。

「えっと、倉田先輩ですよね」

「え? ええ…」

誰だろう。

よく見ると、見覚えあるような気もするけど。

「良かったですー。お姉ちゃん、こっちー!」

お姉ちゃん‥‥?

その単語に、佐祐理の心の奥底で、何かが澱を掻き立てる。

校舎の向こうから、全力で走ってきたのは香里だった。

「ぜえっ…先輩、ご卒業おめでとうございますっ…はぁっ…」

「お姉ちゃん、運動不足」

「うるさいわよっ」

「あ…」

並んで見るとよく似てる。

姉妹…

「妹さん…元気になられたんですね」

「ええ、お陰様で」

良かった。

そうなんだ。良かった。

妹の栞です、と、その子は自己紹介した。

急に容態が好転して、数日前に退院したらしい。

「お医者さんは奇跡だって言ってましたけど」

「まったく、心配したあたしが馬鹿みたいじゃない」

「そういうこと言うお姉ちゃん、嫌いです」

思わず舞を見る佐祐理。

舞は黙って頭を振る。自分以外を生き返らせても、あの力では永続しない。

治らない病気が治ったのなら、別の奇跡が起きたということだ。

「あ、あははーっ。美坂さんの妹を想う気持ちのおかげですよーっ」

「…だと、良かったんですけど」

そんな資格はない、といったように目を伏せて、そのまま香里は頭を下げた。

「ありがとうございました、先輩」

「え…?」

「倉田先輩がいなかったら、最低の姉のままでいたところでした。

こんな風に栞と話すこともできませんでした。

みんな先輩のお陰です」

「わ、わたしは何も…!」

何もしてない。

弟を死なせた佐祐理と、妹と並んでる香里。

このどうしようもない落差は…

なのに栞まで、一緒になって頭を下げる。

「私、ずっと夢だったんです。

お姉ちゃんと一緒の制服を着て

同じ学校に通って

二人でお弁当を食べるのが…

やっと、叶えられたんです」

幸せそうな栞。

照れくさそうにそっぽを向く香里。

苦しい。

どうしてしまったんだろう。

「安上がりな夢よね」

「うー。お姉ちゃん、ひどいです」

「だったら…」

それまで黙っていた舞が口を開いた。

視線が上がり、校舎の一角を捉える。

「屋上へ出る前の踊り場で食べるといい。

私と佐祐理がいつもお昼に使っていた」

「え…」

「いい? 佐祐理」

「う…うん。もちろん」

二人だけの聖域だった場所。

ひゅう、と吹き付けてきた風に、香里も納得したように首を振る。

「それじゃ、そこに行ってみますね」

「お腹すいたー」

「分かったわよ…。それじゃお二人とも、お元気で」

「お元気でーっ」

さよなら…と呟きながら、小さく手を振る。

作り物の笑顔を貼りつけながら

校舎も

帰宅していく卒業生たちも、現実から消えて

ただ遠くなっていく姉妹を見ていた。

遠くなっていく…

「あれ…?」

頬を落ちていく何か

佐祐理がずっと昔に、永遠に失った光景

二度と手の届かない

届くことのない――

「あれ…あ、あははーっ…」

ぽろぽろと、意志と関係なく落ちていく涙

そんな佐祐理を、舞が背中から抱きしめる。

腕の中で、佐祐理が初めて流す涙が、舞を一緒に濡らしていく。

「……ま…い…」

「佐祐理の弟は、もう戻らないかもしれないけど…」

壊れてしまわないように、しっかりと抱き止めて

「でも、あの姉妹を幸せにしたのは佐祐理

私を幸せにしたのは佐祐理

これからもずっと…」

リボンの向こうの、ガラスの髪に顔を埋めて…

「私を幸せにできるのは…佐祐理だけだから」

止まらない滴は嗚咽になり、堰を切って溢れ出す

ずっと溜まっていた澱を押し流して

「わたしっ…

わたしが一弥を殺したのは事実だから

これからも苦しむし、苦しまないといけない。

それでも、一緒にいてくれる……?」

答える代わりに、もう一度強く抱きしめる。

「佐祐理のこと、愛してるから――…」

ただひとつ手の中に残った

それが真実

「ありが…とう――…」

そしていつかは涙も止まり

そっと静かに身体を離す

手を伸ばす舞

「行こう、佐祐理」

ずっと手を差し伸べてくれた人へ

「うん…」

その手を取って

そして新しい生活を始めよう

繋いだ手を離さないで

「行こう…!」

二人で強くなろう

一度交わった平行線が、二度と離れることのないように

<END>