第29話 決戦

「てことで、武器の専門家である新体操部長を連れてきたで」

「武器ってなんや、

週明けの部室にて。

ミーティング中の9名+1の前には、先週食べきれなかったパウンドケーキが並んでいる。

立火の紹介を受けた景子に、姫水はぺこりと頭を下げた。

「福家先輩、受験で大変なときに申し訳ありません」

「いやいや! 姫水ちゃんのためやったらお安い御用やで。

この大一番でセンターとは、応援してきたかいがあったなあ」

「ご声援に応えられるよう頑張りますね」

「それに引きかえ彩谷ちゃん……ほんまに大丈夫? 一、二段落ちるって感じやけど」

「だ、大丈夫ですって! あたしはやる時はやる女っす!」

「まあ、姫水ちゃんに惚れる気持ちはよーく分かるで。一目会ったその時からとはねえ」

「ううう……友達にも散々からかわれましたよ……」

この二人が次のセンターであることは、既にWestaのサイトで発表された。

ついでに晴が筆を振るって、つかさにとって姫水がいかに運命の相手か、愛憎渦巻くストーリーに仕立て上げた。

その先輩につかさの恨みがましい視線が向く。

「別に事前に公表しなくても、当日のサプライズで良かったんじゃないですかね」

「悪い意味でのサプライズにしかならへんやろ。

決戦でいきなりお前がセンターで出たら、ずっと応援してくれてたファンはどう思う。

『ラブライブ舐めとんのか』って思われるだけやで」

「くそう……それがあたしの立ち位置かあ……」

「そうならないよう、お前の姫水への想いはせいぜい物語として消費させてもらう」

「あーもう分かりましたよ! 好きなだけ使ってください!」

「あの、そろそろ本題の方に」

夕理に促されて、景子がそうやそうやと結論を言った。

「手具を使うとしたら、はっきり言ってバトン一択やで」

「え、リボンとかはあかんの? あれ可愛いのに」

ケーキをもぐもぐしながら言う桜夜に、こいつ最後までアホやな、という景子の目が向く。

「あんな激しい動きをするライブで、リボンなんて絶対からまるやろ。

棍棒は危ないし、フラフープもスペース的に無理。ボールで殴り合うわけにもいかへん」

「せやけどバトンとなると……」と立火。

「そう、新体操部では扱ってへん。チア部の道具やな」

この学校にチア部はない。使うとすれば独学で練習せねばならない。

せっかくのヴィクトリアの助言だが、やはり無理か……と諦めの空気が漂ったとき、晴が声を上げた。

「五年前まではチア部もあったので、どこかにバトンが残っているかもしれません。用具室を探してみます」

「そうやな、まだ焦る時間とちゃう。色々試すべきや。頼むで晴」

部長とうなずき合って立ち上がる晴に、景子も残ったケーキを口に押し込んだ。

「バトン探す程度なら私も手伝うで。橘ちゃん、ケーキごちそうさま」

「お粗末様でした」

「福家先輩、何から何まですみません」

「なーに、私は姫水ちゃんの古参ファンやからね。

スクールアイドルもええけど、できれば女優の姿もまた見せてや」

「……はい、できることなら」

二人が廊下に出ていくと同時に、夕理は花歩を部室の隅に連れていく。

「私たちは曲の手直しや」

「そうやね。新しいタイトルも考えないと!」

そして勇魚は、教壇を探って指示棒と定規を取り出した。

「姫ちゃんつーちゃん! とりあえずこれで試したらどうやろ!」

「さすがは勇魚ちゃん、天才ね。彩谷さん、異存はないわね」

「ほんま勇魚に甘過ぎやろ……別にいいけど!」

「面白そうやないか。新センターの実力、まずは見せてもらうで」

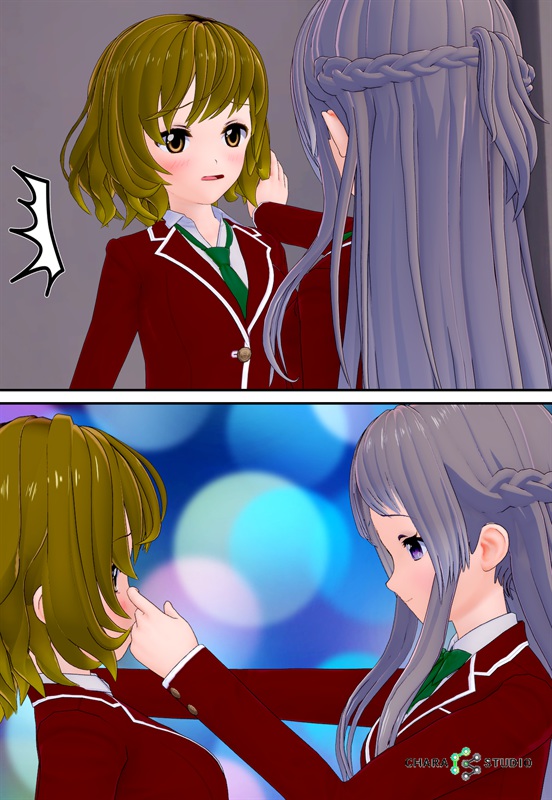

立火の指示でスペースを作り、それぞれ武器を持った二人が相対する。

(あたし、こいつに好きって言ったんやな……)

あの日は帰宅してから、恥ずかしさでしばらく悶絶していた。

しかしセンターを譲ってもらえたのは、三年生より決闘に向いているという理由からだ。

馴れ合いも甘さも今は不要。最後までライバル心を持って、戦い抜かねばならない。

流れ出す音楽の中、つかさは定規を振りかざして練習を開始した。

「覚悟や、姫水!」

* * *

「私、ほんまは参謀ちゃんのこと嫌いやってんけどな。冷血そうやし」

「そう、ではなく実際冷血ですよ」

体育用具室をあさりながら、冷ややかに言う晴に景子は笑う。

この子が発案した姫水争奪戦。新体操部が勝っていたら、この一年はどうなっていたのだろう。

でもWestaがここまで来られたことを思えば、これで良かったのだろう。

「まあ、立火は最後までアンタに感謝してるみたいやからな」

「そうですか」

「……なあ、私が口出しするのもおかしいんやけど。

立火が覚悟してセンターを譲ったのも分かるんやけど。

でもできれば、最後かもしれないステージ、立火にも見せ場を……」

「そこはご心配ありません」

開いた箱の中身はリレー用のバトンで、バトン違い。

箱を閉めながら、晴は淡々と言った。

「というか、そうせざるを得ません。

つかさだけではやはり力不足ですから。

立火先輩と桜夜先輩にも、かなりのフォローを頼むしかないでしょう」

「あ、そ、そう? いやー、私いらんこと言うたわー!」

照れくさそうに頭をかく景子に、晴はほんのわずかだけ微笑んだ。

「福家先輩の心遣い、部長には内緒にしておきますよ」

「そうしておいて……あ、これバトンとちゃう?」

晴が部室に戻ってくると、つかさが床に膝をついていた。

それを見下す形で、姫水が指示棒を突き付けている。

「どうしたの彩谷さん、その程度?」

「ま、まだまだっ……」

「センターを引き受けた以上は覚悟してもらうわよ。

何としても当日までに、全国に行けるだけの力を身に着けてもらう。

辞退したくなったらいつでも言いなさい!」

「うっさいわ! もう一度!」

「動きが遅い! そこはもっと凛々しく!」

容赦のない矢継ぎ早の指示に、桜夜と小都子は震えあがっている。

「姫水、とんでもない鬼コーチやで……」

「私たちを指導してたときは、相当手加減してたんやねえ……」

「おっ、晴。どうやった?」

立火の声に、夕理と花歩も作業を中断して近寄ってきた。

部員たちの前の机に、晴の手が戦利品を並べる。

「六本だけ見つかりました」

「いかにもバトンって形ですね!」

「勇魚の感想は意味不明やけど。

しかしこれを手にしたからには、ある程度のトワリングは期待されるやろな」

確かに、単なる棒切れとして持ってるだけでは失望されるだろう。

かといって素人の自分たちが、歌って踊りながらバトントワリングなんてできるのだろうか。

「で、同じ場所にこういうものもあった」

晴が出したのは何かの留め具である。

短い革バンドふたつが、小さい部品で繋げられている。

「晴ちゃん、これは何なん?」

「ちょっと小都子の人差し指に付けてみてくれ」

「こう? ……あー、なるほど!」

指とバトンを結ぶと、部品が回るようになっていた。

特に練習せずともバトンは勢いよく回転し、一年生たちから歓声が上がる。

「これならうちでも何とかなりそうです!」

「でもこれで繋いじゃうと、あの技は無理ですよね。高く投げるやつ」

「エーリアルな。そのへんは別途考えるとして」

花歩に答えてから、晴は改めて立火へと向く。

「決断をお願いします。使いますか? バトン」

「使おう!」

もはやいちいち迷わず、立火はその場で即断した。

「安全策で全国行ける状況とちゃうんや。こっから先はバクチに次ぐバクチやで!」

「言い方を考えてください……『一か八かの勝負』とか」

「夕ちゃん、あんまり変わってへんで!」

残り二本は晴のつてで他校から借りることとした。

作業に戻った曲作りコンビを除き、六本のバトンが回転を始める。

ブラッシュアップだけで済むと思ってたのに、かなり忙しい練習が必要になった。

だが、より楽しくなったというものだ!

一時間後、夕理は机に突っ伏していた。

「あまり改善の余地がなかった……」

「まあまあ、先週の時点でだいぶ完成してたってことで。

歌詞もそこまで変えられへんなー。大阪弁は減らしたけど……」

「……でもセンターが別人で、バトンも加わるんや。使い回し感はだいぶ消えると思う」

「そやね。あ、曲のタイトルも変えないと」

腕組みして悩み始める花歩に、夕理が不思議そうに尋ねる。

「そもそも決闘がテーマなのに、何でbattleにしたんや。duelとちゃうの」

「デュエルはカードゲームみたいやって部長が」

「え! そんなん言うたっけ」

練習中の立火が、耳に届いた声に慌てて振り返った。

「たぶん雑談で適当に言うただけやで。気にしないで使うてや」

「そ、そうですか。でも単純に使うのは、ありきたりな気がするなあ……」

バトンの代わりに鉛筆を回しながら、皆の練習風景を眺める。

つかさと姫水が、バトンを剣のようにして切り結んでいる。

残り少ない時間。重責を負った二人には、この一瞬一瞬が決闘なのだ。

「Dueling……」

「え、現在進行形?」

思わず呆れ声の夕理だが、花歩は立ち上がって二人のセンターに駆け寄った。

「『Dueling Girls!』」

「な、何や突然? あ、新しい曲名か」

「うん! 二人はどう思う?」

「いいんじゃないかな。『バトル・オブ・オオサカ』より広く受け入れられる感じで」

姫水の言葉に他の部員たちも賛同し、完成した曲に決意を込めた。

決戦が終わるまで、皆でDuelingしていくことを。

だがこのとき、既に桜夜は限界だったのだ。

* * *

「では帰りのミーティングを……」

「乙女心が足りてへん!」

今日の活動を締めようというところで、いきなり桜夜がわめき出した。

「最近バトルとかデュエルとかそんなんばっかやんけ!」

「す、すみません……」

「あ、いや、花歩が悪いんとちゃうで!?

それがテーマやからしゃあないけど、もっと可愛らしいこともしたい!」

「先週パンダに和んだやろ」

「部活の中でしたいの!」

わがままを全開にした桜夜は、人差し指を立てて重々しく言った。

「というわけで、みんなで壁ドンをやろう」

「またアホがアホなことを……」

「ね~、いいやろ~? どうせこの先ひたすら練習なんやから、今日だけ~」

「もう、仕方のない先輩ですねえ。是非お二人でやってください!」

「小都子!?」

なぜか小都子がうきうき顔である。

立火と桜夜の壁ドン。後輩としてここまで心惹かれるものがあるだろうか。

外堀を埋めるべく、晴へと話を振った。

「晴ちゃんもブログのネタになってええやろ?」

「確かに。ここらであざといファンサービスも入れたい」

「うーん、部のためになるならまあ……。

あ、一年生は帰ってええで。こんなん付き合わなくても」

「いえいえ! こんな面白そうなの、見逃すわけないやないですか」

「正直下らないと思いますが、私はつかさと帰りたいので……」

弁天組はそう答え、長居組も帰らない。

勇魚もさすがに壁ドン程度では赤くはならず、楽しそうに見守っている。

花歩は少し複雑だが、あわよくば自分も部長に壁ドンを……という下心で残った。

立火は仕方なく立ち上がり、小さい溜息とともに近づいていく。

期待に満ちた顔で、壁に張り付いた桜夜へと。

「あー、これで壁に手をついたらええの?」

「あとは何かドキドキする台詞を言うんやで!」

「勇魚、そっちから撮影しろ」

「はいっ!」

晴と勇魚がカメラを構えたその先で……

立火は壁をドンすると、精一杯胸が震える台詞を言った。

「おうワレ、返済期限はとっくに過ぎとんのやで」

「別の意味でドキドキするわ!!!」

夜の部室に桜夜の抗議が響き渡る。

目を逸らして口笛を吹く立火の、その胸ぐらを掴んで問い詰めた。

「何でヤクザなん!? ねえ何で!?」

「人を壁際に追い詰めるって、普通に考えてヤーさんの所業やろ?」

「乙女心のカケラもない!!」

そのとき、離れて見ていた夕理がつかつかと近づいてきた。

怒りの表情で、立火にびしりと指を突き付ける。

「ヤクザを笑いのネタにしないでください!」

(そっち!?)

「奴らは撲滅すべき反社会勢力ですよ! ギャグで済むと思ってるんですか!」

「いやほら、新喜劇のヤクザと現実のヤクザは別物やから……」

「社会に誤ったメッセージを与えます!!」

(は、話がどんどん乙女心から離れていく……)

しょせん立火に少女漫画展開を期待した自分がアホだった。

そう思い直した桜夜は、期待できそうな後輩を指名する。

「次、つかさ! ギャルっぽいくせに一番乙女な子!」

「そーゆー表現やめてくださいよ! んー、なら相手は花歩で」

「私!? 何でやねん!」

「一番反応が面白そうやから」

当てが外れた花歩だが、断れる空気ではない。

仕方なく壁を背にし、近寄ってくる相手に小声で文句を言う。

「もー、何で姫水ちゃんを選ばへんの」

「(アホか、あたしの心臓が破裂するわ!) ええやん、花歩ってあたしのこと好きやろ?」

「くそう、余裕ぶった態度がムカつく……」

まあ実際好きなのだけど……。

つかさの右手はスマートに、花歩の左耳に風を当てて壁をドンした。

「花歩……」

「つかさちゃん……」

憧れの女の子が目と鼻の先で、自分だけを見つめてくれている。

こういうのも悪くないかも……と花歩が浸り始めていると。

つかさの口が、にやあと悪く歪んだ。

「部長さんが見てる前でこういう事するのって、めっちゃ背徳感ある」

「う……うぎゃーー! みみ見ないでください部長ーー!」

そう言われても、という顔の立火の前で、花歩はじたばたと逃げようとする。

が、つかさの左手は獲物のあごをクイッとして、ニヤニヤと詰め寄った。

「くっくっくっ、そう言いながら感じてるんやろ? 花歩はいやらしい子やなあ……!」

「い、いやっ……見ないで部長っ……!」

「何やコレ」

完全に呆れ切った立火がそう呟いた時。

夕理が急に立ち上がると、とぼとぼと扉の方へと歩いていく。

「少し廊下で頭を冷やしてきます……」

「ゆ、夕理ちゃん!」

「一人にしてください……」

小都子は後を追おうにも、自分も大盛り上がりだっただけにばつが悪い。

つかさも花歩を解放すると、苦笑しながら頭をかいた。

「うーん、ちょっと夕理には刺激が強すぎたか」

「もう! 明日のお昼、私と夕理ちゃんめっちゃ気まずいやろ!?」

「興奮してたくせに何言うてんねん」

「うがーー!!」

「んー、なかなか面白かったけど、ちょっとつかさは調子に乗りすぎやな」

腕組みしたツインテール先輩は、続けて逆転の一手を指示した。

「次、姫水! つかさが動揺するとこ見せたって!」

「はあ……」

「んなあああああ!?」

打って変わってヘタレるつかさに、花歩は因果応報! と親指を立てている。

つかさも本心では、姫水にしてもらいたい気持ちはあるのだけれど。

それを気取られまいと、むきになって抗議した。

「ななななんであたしが姫水と!」

「既に動揺してるようですし、やらなくても良いんじゃないですか?」

「はあ!? だだ誰が動揺してるっちゅーねん! ええで、受けて立とうやないか!」

(彩谷さんって本当に面倒くさいわね……)

仕方なく姫水が一歩踏み出すだけで、つかさは後ずさりして壁に追いつめられる。

スマホで撮影している勇魚が注文を付けた。

「姫ちゃん、もうちょい笑ってや~」

「勇魚ちゃん、これでいいのよ。壁ドンとは本来シリアスなものよ」

「そういうもんなん?」

(く、くそっ。姫水になんて絶対負けへん! 逆にドキドキさせたるで!)

などと考えながらも既に負けつつあるつかさに、姫水は真剣な顔で一歩一歩近づく。

(この子、私のことが好きなのよね……?)

人から好かれるのは昔からで、もう慣れ切っているはずだった。

けれど嫌われてると思っていた相手から、急に好きと言われればさすがに戸惑う。

つかさが計算してやっているなら実に腹立たしい。

ドン……!

優雅な動きで壁に手をつかれ、つかさは耳まで真っ赤になっている。

その呼吸が届きそうな距離で、姫水の唇は流麗に動いた。

「『つかさ』」

(あ……)

つかさの目が見開かれた。初めて、下の名前で呼ばれた。

夢にまで見た瞬間だったのに……

それがこんな、下らない遊びでだなんて!

(こいつ心底、あたしのことどうでもいいんやな……!)

実感させられて、じわ、と涙が浮いてくる。

困ったような顔で、姫水の指がその水滴をぬぐった。

「また泣かせちゃった? ごめんね」

「う……ううう……!」

こいつの前でみっともなく泣くのは、これで何度目だろう。

つかさは必死で姫水を押し返すと、何とか壁際から脱出する。

「あ、アホくさ! 壁ドンとかとっくに流行遅れやっちゅーねん!

こんなん付き合ってられへんわ! アーホアーホ!」

小学生みたいな捨て台詞を残して、そのまま廊下へ逃亡していった。

気まずさが充満する部室の中で、立火は発案者を責め立てる。

「おい! どうしてくれるんや、この空気!」

「あ、あっれぇ~。乙女のロマンのはずが、何でこんなことに……」

「全くもう、本当に桜夜先輩は仕方ないですね」

姫水は呆れ笑いを浮かべつつ、人差し指を立てて断言する。

「こういうことは、まず勇魚ちゃんにしてもらうべきなんです」

* * *

廊下で夕理が深呼吸していると、いきなり戸が開いてつかさが飛び出してきた。

その赤くなった目を見て、中で起きていたことを察する。

「また藤上さん?」

「う……うん……」

手の甲で目をこするつかさを見て、夕理は微笑む。

全てを受け入れた諦観の上で。

「ほんま、人を好きになるって大変やね」

「そう……やね」

二人で声を出さずに笑い合う。

どんなに大変でも、この想いを捨てることも後悔することもないけれど。

と、部室の中からは声のある笑いの音がする。

扉を少し開けて覗いてみると……。

「えいっ、どーん!」

「あはは、ただのタックルやないかーい」

勇魚と立火。最も身長差のある二人の壁ドンは、勇魚の手が届かないため、立火の脇の下を通る形になった。

「立火せんぱーい!」

「おっ、よしよし」

そのまま嬉しそうに、立火の胸へと顔を埋める勇魚。

そして勇魚の頭を撫でる立火に、空気はすっかりほのぼのしている。

一見笑顔ながら、内心で引きつっている花歩を除いて。

(おっ……落ち着くんや私! こんなん微笑ましいワンシーンやないか!)

(姫水ちゃんも楽しそうに笑ってるやろ! 私だけ心の狭いこと言えるわけが)

「いやー、ほんま勇魚は可愛ええなー」

桜夜も満足そうに写真を撮っていて、ますます花歩は何も言えない。

その間に、つかさは何食わぬ顔で夕理と一緒に戻ってきた。

「なんかもう、ほとんど親子っすね」

「おっ、二人ともお帰り。ならこれでお開きで」

「待ってください立火先輩! まだ私がしてもらってません!」

小都子が柄にもなく、強い口調で主張した。

十分堪能させてもらったが、自分だって壁ドンされるチャンスを逃すものか。

もう帰りたい立火が投げやりに進める。

「分かった分かった。相手は誰や」

「うーん。夕理ちゃんと言いたいけど、嫌そうやね」

「当然です。こんなの茶番すぎます」

「なら言い出しっぺの桜夜先輩で」

「え、私がやる側!?」

思わず自分を指さす桜夜の前で、小都子はわくわくしながら壁に背を預けた。

可愛い後輩の頼みは断れず、仕方なく近づく桜夜に、にやついた相方が声をかける。

「さっき私にあれだけ言うたんや。さぞ心ときめかせる台詞を聞かせてくれるんやろなあ」

「うっさいわ! 今考えてるとこ!」

ドン!

(って、しまった!)

加減が分からず、つい強めにドンしてしまった。

けれど目の前の女の子は、先輩を信頼しきって落ち着いている。

(小都子、いつ見ても可愛ええなあ……)

この優しくて先輩思いな子に、何と言ってあげればよいのか……。

考え抜いた桜夜は、きりっとした顔でハイセンスな言葉を吐き出した。

「き……君の瞳は一万ボルト」

「いつの時代のセンスやねん!」

立火と花歩のツッコミが同時に突き刺さる。

部員たちが笑い、桜夜も照れている中で……

同じく笑っていた小都子の表情が、ふと心配そうなものに変わった。

両手を上げて、すぐ近くの桜夜の両頬を包み込む。

「先輩、曲のことだけやないんやないですか」

「え……」

「何か別のことで、ストレスが溜まっていたんでしょう。

それで発散したくて、こんなこと始めたんとちゃいますか?」

「ううう……」

さすが小都子には見抜かれてしまった。

そして桜夜のストレス源なんて、この時期においては決まっている。

壁に手をついた態勢のまま、彼女は暗い顔で白状した。

「じ、実は受験勉強してても、全然頭に入ってこなくて……」

「先輩……」

「昨日も勉強せなあかんのに、つい漫画読んじゃって……」

『それは駄目やろ!』

一年生たちの無言のツッコミを聞きつつ、カメラをしまっていた晴が部長に尋ねる。

「実際どうなんですか。桜夜先輩の受験の見込みは」

「かなり易しい大学やから、いくら桜夜でも真面目にやれば受かると思うんやけどなあ」

「そのハードルが私には高いの!」

壁ドンしたまま言い訳する先輩を、小都子は正面からそっと抱きしめた。

「確か最後の合格発表は、卒業式より後ですよね?」

「う、うん。それより前に決めたいけど……」

「どちらにせよお別れのときは、先輩の泣き顔ではなく、笑顔が見たいなって思います。

私だけでなく、後輩たちはみんなそう思ってますよ」

「小都子……」

桜夜は壁から手を離し、後輩を抱きしめ返す。

既に涙は引っ込んでいた。

「うん……分かった。後輩のためやったら、私はやれるで!」

「その意気です!」

「あ、さっきの台詞、私のスマホに録音してくれる? サボりそうになったらそれ聞くから」

「え、改めて言うのも恥ずかしいですけど……はい、私でよければ」

「先輩先輩! うちにも応援メッセージ入れさせてください!」

「おっ、勇魚の声があれば百人力やで!」

他の一年生もそれに続き、夕理も仕方なさそうに声を吹き込む。

「『またサボってるんですか? 最低ですね。失望させないでください』

これなら精神的に効くと思います」

「効きすぎや! でも、ありがとね」

そんな光景を、立火は微笑みながら温かく見守る。

変な遊びだったが、ハッピーエンドに少しだけ近づいたようだった。

(私の方は卒業式前の発表や)

(卒業式は絶対笑顔で送ってもらうで!)

* * *

帰りの電車の中で、つかさのスマホにメッセージが届いた。

珍しく晴からだ。

『欲しいかと思って』

「なあああ!?」

姫水に壁ドンされ、真っ赤になってる自分の写真だった。

全くあの先輩は! 余計なことを! とか言ってるつかさに、夕理はついツッコんでしまう。

「いらないなら消せば?」

「いや、うん……まあ、せっかく送ってくれたんやからね……」

スマホをしまうつかさに、夕理はくすくす笑いながら思い出していた。

初PVの後で電車が満杯になったとき、つかさが壁ドンの形で守ってくれたことを。

自分には、あの思い出だけで十分だ――。