『何両目?』

『前から三両目』

『わかった~』

直前にLINEでやり取りした通り、長居駅で花歩が三両目に乗り込んできた。

「おはよ夕理ちゃん、今日はよろしくね」

「よ、よろしく……」

「そう緊張しなくてもええやん」

「し、してへんから!」

阪和線は大阪市を出て、四駅先の堺市駅へと着いた。

改札の前で小都子がにこやかに手を振っている。

「おはようさん。来てくれてほんま嬉しいわあ」

「お、お招きありがとうございます……」

「先輩の私服って初めてです! やっぱり上品な感じがしますね!」

「そう? ありがとう。二人の服もえらい可愛いねぇ」

「いやーそんな、えへへ」

「はぁ……どうも」

夕理は一応頭を下げるが、内心では既にげんなりしている。

(こういう、いちいち服を褒め合うとか虚礼的なの……ほんま苦手やな)

つかさと一緒のときは、こんな気分になったことはなかった。

本当につかさは器用で、誉めるときもごく自然でさりげなかった。

とはいえ夕理に文句を言う資格はない。

今日の集まりだって、夕理が他人に溶け込めるようにしてくれているのだ。

義務感に押されて、仕方なく感想を言う。

「さ、小都子先輩に似合うてると思います」

「あらあら、無理せんでもええんよ。けど夕理ちゃんに言うてもらえると感慨深いなあ」

「ね、ね、夕理ちゃん。私の服は?」

「……普通」

「っておいっ!」

「ほ、ほな美術館行こか。すぐそこやからね」

駅直結の商業施設の中を通過し、少し歩けばもうミュシャ館である。

入口脇にはミュシャの有名な『黄道十二宮』のパネルが出迎えていた。

「二人はここは初めて?」

入場券を買って、エレベーターを待ちながら小都子が尋ねる。

「初めてなんです。あんまり芸術に縁がなくて……」と花歩。

「小学生の時に一度来たっきりです」と夕理。

あの頃はまだつかさと出会う前。一人で来て何が悪いのかと、自分に言い聞かせながら来訪していた。

今は二人も同行者がいるが、別に自分の努力で得た結果ではない。

忸怩たる思いを抱えつつ、夕理は展示室へ足を踏み入れる。

その日は女優サラ・ベルナールに関する展示を行っていた。

当時まだ無名だったミュシャが、サラのポスター制作を請け負ったことで、一躍パリ中の話題になったという。

そのポスター『ジスモンダ』も展示され、目の前で見ることができた。

(19世紀フランスの大女優さん。姫水ちゃんも興味あると思ったんやけどなあ……)

(ああでも休業中やねんし、女優の話はNGなんやろか?)

(っと、せっかくの美術館で考え事はあかんな。芸術に集中集中)

小都子が雑念を払っている隣で、後輩は真剣に展示を見ている。

騒がず礼儀正しく、自分の芸術鑑賞に付き合ってくれる二人の女の子。

高校で初めてできた後輩たち。

今日は絶対に、楽しい一日にしないと。

大きくない美術館なので、一時間もせずに見終わってしまった。

小都子が通路の奥を指し示す。

「こっち、写真コーナーがあるから、記念に撮ってこうね」

「いいですね!」

廊下を曲がると、ミュシャが描いた美女たちがパネルになって並んでいた。

ご丁寧に撮影用のスマホスタンドも用意されている。

「はーい、二人とも笑ってー」

「せーのっ、ミュシャっ」

「何やねんその掛け声……」

* * *

美術館を出て、小都子は腕時計を見る。十一時ちょっと過ぎ。ほぼ予定通りだ。

「お昼は私の行きつけのお店でええかな? 堺東駅なんやけど」

「あ、はい。お任せします」

「なんか混乱しますよねー、堺駅、堺市駅、堺東駅って。それで堺東が一番賑わってるっていう」

「あはは、よその人には分からへんやろねぇ」

電車で移動中、吊革につかまりながら、夕理は先ほどからの疑問を口にした。

「ミュシャ館、前より広くなりましたよね? 代わりに与謝野晶子の展示がなくなったような……」

「ああ、利昌の杜ができたからね。晶子さん関連はそっちに移ったんや」

「そう……なんですか」

歌人の与謝野晶子は堺出身。同じく堺の偉人である千利休と併せ、文化施設『利昌の杜』ができたのは三年前だ。

少しがっかりしている夕理を、他二人が両側から覗き込む。

「ん、行ってみる? そんなに遠ないで」

「い、いえ、またの機会でいいです」

「あ、ピンときたで。夕理ちゃん、作詞で悩んでるんやろ」

「う……」

花歩に図星を突かれ、夕理はぷいと横を向く。

「ち、ちょっと参考にしようと思っただけや!」

「ふふっ。与謝野晶子が作詞してくれたら、ラブライブでも優勝できそうやねぇ」

小都子は冗談で流そうとするが、花歩は少し心配も込めて食い下がる。

「そもそも作詞作曲を一人でやろうってのに無理があるんとちゃう?」

「ならどうするんや。花歩が作詞するの?」

「い、いや、そうは言うてへんけど」

「覚悟もないくせに適当なこと言わんといて」

「むっ……」

「ま、まあまあまあ。二人とも」

小都子が慌ててたしなめる間に、電車は三国ヶ丘駅に着いた。

南海に乗り換えながら、先輩は切実に後輩へと訴えた。

「せっかくの連休なんやから、楽しく過ごそ! ね!」

「あ、あはは。すみませーん」

「……気を付けます」

* * *

「あら小都子さん、いらっしゃい」

「こんにちはぁ。三名です」

堺東駅から少し歩いて、小奇麗な料理屋に入った。

小都子は常連らしく、和服の女将と談笑しながら席へ案内される。

「いつものでお願いします」

「かしこまりました。今日は可愛い子たち連れてはるねぇ」

「うふふ、部活の後輩なんです。ほんま可愛いでしょう?」

そう評された花歩は恐縮しつつも、店内を見渡して不安にさいなまれる。

(け、結構高そうな店やけど……たぶん小都子先輩がおごってくれるんやろな、うん……)

料理が来るまでの間、先ほどの美術展の感想が取り留めなく交わされる。

なぜミュシャは日本で人気があるのか、というのは大いに議論の的になった。

「やっぱり個性が大事なんやと思うんです」

「確かに、一目でミュシャって分かるものねぇ」

「あー、私も何か個性欲しいなー。夕理ちゃん、何かない?」

「何で私に振んねん……語尾をつけるとか?」

「おお! 例えばどんな?」

「え……『何々カホ』みたいな……」

「カホやなくて単なるアホやないかい!」

「ぶっ」

小都子は飲んでいたお茶を吹き出しそうになり、それには耐えたものの思い切りむせる。

「げほっ、ごほっ」

「だ、大丈夫ですか!?」

「はあはあ……大丈夫や。先輩たちが卒業した後は、二人に漫才コンビを頼もうかな?」

「何で私がお笑いなんか……花歩と佐々木さんでええやないですか」

「うーん、勇魚ちゃんて素直すぎて割とボケ殺しなんだよねー」

そうこうしている間に、和食の膳が運ばれきた。

美しい見た目に花歩が恐る恐る箸をつけると、お味もまた上品である。

(いや美味しいで……美味しいねんけど……お値段が気になる……)

他の二人をちらりと見ると、特に気にせず舌鼓を打っている。

自分の貧乏性が嫌になりつつ、粛々と食事は進んだ。

デザートのわらび餅も片付け、お茶を飲んで一息ついてから、小都子がタイミングを見て言う。

「そろそろ行こか? あ、ここは私が払うからね」

(ほっ)

安堵すると同時に、そりゃそうだとも思う。

つまらないことを気にしないで、もっと料理を味わえばよかった。

「すみません、ごちそうさまでーす」

にこにこ顔で花歩は席を立とうとしたが……

「いえ、申し訳ないですし自分で払います」

と、夕理が余計なことを言い出した。

小都子は困ったように、浮かせた腰を元に戻す。

「ええんよ、先輩は後輩におごるものやからね」

「む……それはおかしいです。何で年上ってだけで、小都子先輩が負担せなあかんのですか」

「い、いや、あのね……」

「納得できません!」

(この子めんどくせえ!!)

内心で悲鳴を上げる花歩の隣で、夕理の追及は止まらない。

「ちなみにおいくらなんですか」

「ええと……」

「先輩」

「に、二千円……」

(あ、思ったより安……って、それでも高校生がランチに出す額とちゃう!)

「……ますますもって、おごって頂くわけにはいきません」

夕理は少し気まずそうに、隣の花歩へと目を向けた。

「花歩だけ出してもらえばええやろ」

「いや、普通に無理やから……一人だけおごられるってさあ……」

「ま、待って二人とも、落ち着いて話を……」

夕理は無言のまま、伝票を引ったくってレジへ向かってしまった。

花歩が仕方なく財布を取り出し、小都子はおろおろしながら後を追う。

レジの女将が、不思議そうな目で三人を見ていた。

店を出たところで、夕理は二人に背を向けたままぽつりと言う。

「……不快にさせてすみません。でも私、間違ったことをしたつもりはないので」

そりゃ友達できないよなあ、と花歩は率直に思う。

かといって嫌う気はないし、長い目で付き合っていくしかないけれど……。

一方で、想定外のトラブルに見舞われた小都子は、何とか元の空気を取り戻そうと必死だった。

「ね、ねえ、市役所の展望台行こか! 二人とも行ったことないやろ?」

「ないです」

「いいですね! 何が見えるんですか?」

「ふっふっふ、あの仁徳天皇陵を上から見られるんやで!」

「わあ! 教科書にも載ってるあれを!」

無理にテンションを上げている二人の後を、夕理はとぼとぼとついていく。

堺市役所は目と鼻の先だ。

休日の庁舎に入り、エレベーターを待つ間に、とうとう会話が途切れてしまった。

(な、何か話題! 先輩の私が話題振らな!)

気ばかり焦る小都子の前で、夕理は所在なさげに視線をさ迷わせている。

やっぱり、自分は来ない方が良かったのだろうかと思いながら。

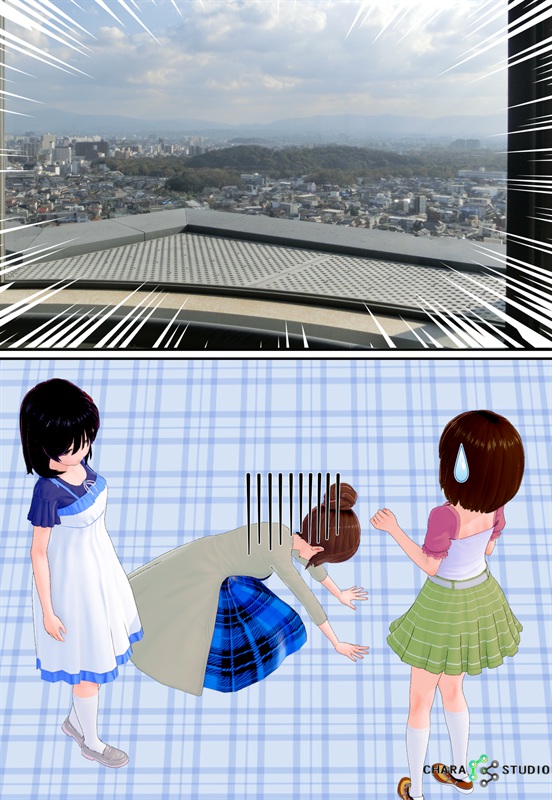

エレベーターは21階に到着し、小都子は後輩を連れてまっすぐ南東の窓へ向かった。

ガラスの向こう、堺の市街地が広がる中で、巨大な緑の建造物がその身を横たえている。

「あれが仁徳天皇陵!

まあ埋葬されてるのがほんまに仁徳天皇かは分からへんのやけどね。

遺跡としては大仙陵古墳が正式名称やね」

「さすがは世界三大墳墓ですね」

夕理はそう言って感心したように眺めていたが……

今度は花歩の方が浮かない顔をしている。

「あの……」

「なあに? 花歩ちゃん」

「ただの小高い森にしか見えへんのですが……」

「………」

「私てっきり、こういう鍵穴の形が見えるのかと……」

花歩が指で描く前方後円墳の形に、小都子の心は耐えられず、とうとうその場にくずれ落ちた。

「ごめんね……ガッカリさせてごめんね……」

「わああ! 私こそすみません、つい正直な感想を!」

「花歩ってホンマ気の利かんやっちゃな……」

「よりによって夕理ちゃんに言われた!?」

「たとえ見た目は地味でも、歴史的価値ってもんがあるやろ! 古代のロマンやろ!」

「そうかもだけどさあ……」

「ううん、一般人の感想は花歩ちゃんみたいな感じなんやろね……」

すっかり自信を失った小都子は、床に手をついたまま力なく言った。

「宮内庁が管理してるから中にも入れへんし……上にも登られへんし……。

上空から見るには二万円のヘリツアーに申し込むしかないし……。

このまま世界遺産になったら、観光客からガッカリ名所とか言われてまうんやろか……」

「そ、そんなことないですって! ねえ夕理ちゃん!?」

「そもそも世界遺産は文化や自然を保護するためのものです。観光客集めに使おうというのは下劣な考え方です」

「下劣でごめんねえええええ!」

「夕理ちゃああああん!」

そこまで大声ではなかったが、さすがに周りの客も何事かと振り返る。

三人は口をつぐむと、そそくさと北東側へ移動した。

「あそこに見えるのが

「せやから私が悪かったです!」

「ええんよ……」

そのまま北側からは遙か大阪市まで見えたが、この前コスモタワーに登ったばかりとあって、あまり新鮮味はない。

結局、微妙な空気のまま市役所を出た。

五月の太陽は、まだ南の空に明るく輝いている。

(あわよくば私の家に招くつもりやったけど……)

(……もうそんな雰囲気とちゃうよね)

(これ以上傷口を広げる前に、ここでお開きにした方がええのかも……)

心配そうな後輩たちの前で、小都子の思考はどんどん沈んでいく。

これが立火なら、何が起ころうとノリと勢いで何とかするのだろうけど。

本当に来年、自分が部長を引き継げるのだろうか。

「二人とも、今日はごめんね。少し早いけどここまでで……」

「あのっ」

終わりを遮るように、夕理の声が響いた。

自分でも声を上げたことに驚いたような顔で。

僅かに逡巡してから、決意したように言葉を続ける。

「新曲を聞いてもらえませんか……作りかけですけど」

「え……」

小都子と花歩の目が驚きに見開かれる。

だって曲は自分に一任させろと、PVの時はさんざんに抵抗したのに。

「え、ええの? 夕理ちゃん」

「まあ……意見が参考になる可能性がゼロではないというか……」

「……夕理ちゃん」

もしかして、自分たちのために言ってくれているのだろうか。

せっかくの集まりをこんな形で終わらせたくなくて。

そのために未完成の曲という、完璧主義者の夕理が本来聞かせたくないであろうものを。

人に心を開くのが苦手なこの子が、敢えて開示しようと――

(ああ……やっぱりええ子やな)

小都子に穏やかな空気が戻ってくる。

自分の力不足は反省すべきだけど、今は後輩の厚意に甘えることにした。

「それやったら、少し静かなとこへ行こか」

* * *

踏切を渡り、堺東駅の反対側へ出た。

こちらは打って変わって閑静な住宅地。細い道を数分歩くと、町中で柵に囲まれた林が現れる。

「もしかして、さっき上から見た……」

「そう、

小都子は話しながら、陵の正面へ二人を連れて行く。

観光客の姿はなく、静寂で厳粛な空気に満ちている

夕理の曲を聞くには相応しい場所だと、小都子は思ったのだ。

正面には柵を経て鳥居があり、その向こうは濠がぐるりと囲んでいる。

もちろん中には入れない。

立て看板にある『宮内庁』の三文字にびびった花歩が、こわごわと尋ねる。

「い、いいんですかね。お墓の前で罰当たりなのでは……」

「道路挟んでるし、騒ぐわけでもないから大丈夫やない? 帝に献上する曲を考える楽士みたいな気分で」

「そ、そこまで大層な曲でもないんですが」

恐縮する夕理に微笑みつつ、まずは墳墓の前で柏手を打つ。

第十八代、反正天皇。西暦400年頃の人物で、仁徳天皇の皇子。

その治世は気候よく五穀は実り、人民は賑わって天下太平であったと日本書紀にある。

「イケメンさんで、歯並びがええから『

「なんか昔の人が考えることも、今とあんまり大差ないですねー」

「ふふ、ほんまやねぇ。ほな、そこ座らせてもらおか」

駐車場と道路を仕切る低い塀にハンカチを敷き、三人で並んで腰掛ける。

夕理はもう迷わず、スマホにイヤホンを接続し、片側ずつ二人に差し出した。

耳に装着されたのを確認し、再生ボタンを押す。

(あ、バイオリンや)

曲の内容以前に、まず小都子が思ったのがそれだった。

そういえば昔習ったと言っていた。

前奏が終わると、夕理の綺麗な歌声が合流する。

(これは――)

繊細で純粋な、夕理自身を全力で詰め込んだような曲。

この季節らしく若葉をテーマに、出会いと成長を丁寧に歌い上げている。

技巧の上でも、先日のPV曲からずっと上がっているのが分かる。

小都子はしばし全てを忘れ、目を閉じて聞き入っていた。

曲が終わった後も、余韻に浸る二人からは何の反応もない。

時間にして十秒にも満たないのに、不安になった夕理はつい催促してしまう。

「い、いかがでしょうか……」

「私は好き」

間髪入れず答える小都子に、夕理は少し戸惑っている。

それでも、小都子はそう言うしかなかったし、そう言いたかった。

「私は、この曲が大好き」

「そ、そうですか……」

「うん……毎日でも聞きたいくらいや」

本当に良い曲だ。

――これが吹奏楽部のための曲だったら、何の問題もなかったのに。

「こんなこと、言われたないのは分かってるけど……でも夕理ちゃん、ほんまに頑張ったんやね」

「それは……確かに、言われたくはないです」

夕理は表情を隠すように、顔を伏せる。

作曲の本を片端から読み漁ったのも。

毎晩遅くまで必死で頭をひねり、自分の非才にのたうちながら曲を絞り出したことも。

結果を出せなければ、全て何の意味もないと……

そう思っているのに、小都子からの労いに、どうしても胸が温かくなるのを止められない。

「か、花歩はどう?」

夕理から問われ、先ほどから言葉を選んでいた花歩が、観念したように口を開く。

「い、いい曲やと思うよ! 夕理ちゃんらしいっていうか……」

「………」

「真面目で意識高いって感じ……いい曲とは思うけど」

少し止まってから、花歩はおそるおそる上級生に尋ねた。

「先輩。これをライブでやって、ファンに受けると思いますか?」

夕理が身を固くする。

肝心なのはそこだ。

真面目で意識の高い曲なんて、Westaのファンからは求められていないのは分かっている。

その不利を覆すだけの力が、この曲にあるかどうかだ。

問われた小都子は、二人の顔を交互に見てから静かに返す。

「正直、実際にやってみな分からへんね」

「先輩……」

「別に逃げで言うてるのとちゃうよ。

去年も絶対行けると思ってたのが全然ウケへんかったり、その逆もあった」

『ライブは常に、一か八かの博打なんや』

先代部長はそう言っていたし、小都子もそれには賛成だった。

「ウケるものが最初から分かってたら、みんなそうするやろ。

分からへんからスクールアイドルは面白いって、私は思うよ」

「それは……そうかもしれません」

「でもね夕理ちゃん」

小都子は夕理の左手を取ると、スマホごと自分の両手で包み込む。

その瞳はただの優しい先輩ではなく、一年間の経験を積んだスクールアイドルのそれだった。

「私はこの曲でライブをしてみたい。観た人に届くよう、全力で歌って踊ってみせる。

せやから、一緒に挑戦してみよう?」

「小都子先輩……」

夕理も目を潤ませ、空いた右手を小都子の手に重ね……

そんな盛り上がる二人を見ている花歩は、正直なところ困惑している。

(世間に媚びないのはカッコええとは思うけど……)

(やっぱりコールの一つくらいは、入れられるようにしといた方がええんとちゃうかなあ)

(もし観客が冷え冷えやったら、二人とも傷つかへんやろか……)

ミュシャだってサラ・ベルナールの人気に乗っかるまでは、パリの人々は見向きもしなかったのに。

とはいえ何もできない自分が何を言えるわけでもなく、イヤホンを再度耳に差して別のことを言う。

「まだ未完成なんやろ? もう一回聞いていい?」

「もちろん! 小都子先輩も、気になる箇所があれば言うてください!」

「うん、みんなでもっとええ曲にしようね!」

花歩も羨ましくは思うのだ。

何かを創るために、こんなに真剣になれる夕理のことが。

(やっぱり――歌詞や)

作曲は無理だから、という後ろ向きな理由ではあるが、何かできるとすればそれしかない。

与謝野晶子とまではいかなくても、少なくとも日本語は操れるのだから。

耳に届く一つ一つの言葉を、必死で追いながら頭を働かせていく。

古代の帝が眠る御陵を前に、創作活動は続けられる。

いつかの誰かが作ったこの古墳のように、千六百年も残りはしないだろうけど……

せめて今の時代に足跡を残すため、三人の少女は音楽に取り組み続ける。