3 |

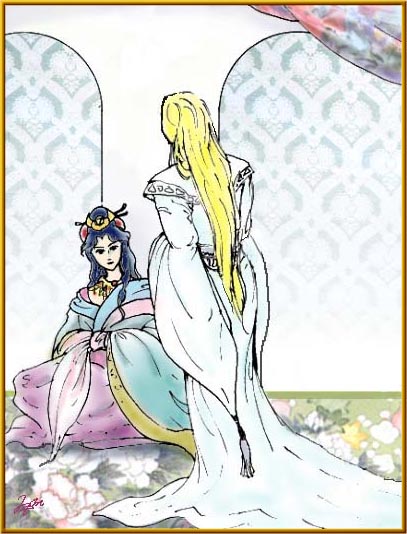

| 白い指が紙面に触れた。 文字の上をそっと滑らせていくのにあわせて、妙なる旋律が広い室内に流れ出す。 膨大な書物を収めた書簡、絨毯から壁掛け、長櫃の上に置かれた小間物に至るまで、この部屋の装飾は贅をつくした逸品ばかりだが、豪華というよりもむしろ清楚な趣がある。 聖砂神殿の奥深く、ドゥルーガの人々の崇拝に守られた、ここは右手神ルシェの居室だった。 宝石をちりばめた四つ脚つきの机に向かい、その上に広げた書物のこよなく美しい音色に耳を傾けていたルシェが、ふとその繊手を止めた。 額にかかる黄金の髪をかきやりながら振り返る。 「シグか、わざわざ呼び立ててすまない」 白と紫の宝玉で飾られた薄絹の紗幕の向こうに、蒼い美影が浮かんだ。 「いつ聴いても、すばらしい音色を奏でておられる。私にかまわず、どうかそのままお続けください」 「よいのだよ。そなたも多忙な身だ。さあ、お入り」 紗幕を上げる手つきも優雅に入ってくると、シグは恭しく一礼した。宇宙の深淵を思わせる黒瞳が穏やかな光をたたえている。 「どのような書物もあなたが奏でると、珠玉の名作に聴こえてしまう」 「読めないことはないのだけれど、私にはやはり、このほうが楽なのでね」 シグの賛辞にルシェは微笑んだ。 「見えるものと見えざるものと同時に感じておられるあなたが、この現世をどのように考え、心の中に映し出しておられるのか、一度ゆっくりと伺いたいものです」 滑らかな曲線を描いた肘掛け椅子にもたれ、瞳を閉ざしたまま自分を見上げている白い美貌の持ち主へ歩み寄ると、シグはその傍らにそっと膝をついた。 敬意と親愛に満ちた、神殿の誰にも見せたことのない仕草だった。 「どうなされました? ルシェのほうから私にご相談とは」 囁くように問いかける声の、その姿のなんと妖艶なことか。 そしてこの世でただ一人、昏い夜の輝きに彩られた闇世界の支配者をかしずかせる、黄金髪の麗人の神秘的なまでの美しさ。 <聖都>ドゥルーガの右手神ルシェ、そして左手神シグ。 異なる色彩に隔てられた、それぞれの対局における絶対美の象徴ともなるべき二人であった。 ルシェは立ち上がると、飾り戸棚から杯を二つ取り出して、ガラスの宝瓶から乳白色の液体を注いだ。 |

| 「今日、はるか寒流山脈から来られた客人を迎えてね」 「寒流山脈はここに百年ほど、大小取り混ぜた勢力群の覇権争いが絶えぬとか。中でも有力なのが盗賊王デガムト、豪族衆、山脈中部地帯のバデク王…」 「そのバデク王からの使者なのだよ。それはそうと、このところそなたが使徒界で過ごす時間が多くなってきているということだが」 「もうご存じでしたか。相変わらず早耳でいらっしゃる」 「このドゥルーガより使徒界のほうがずっと居心地がいいなどといって、いつかのようにそなたが戻ってこなくなると困るのでね」 困るといいながらもルシェの声は笑いを含んでいる。芳醇な香りと、細かな銀色の泡がはじける杯を受け取って、実際に困惑した表情を浮かべたのは、むしろシグのほうだった。 「それは…、あのときと今回とは」 と言いかけて小さく息をついたりしているが、どこかこの世で自分をやりこめることが出来るのは目の前のドゥルーガの右手神、ルシェだけだということを、心のうちでは認め、楽しんでいるようにも見える。 「なにか使徒界に変わったことでも?」 「闇の精神値に、乱れが生じております」 シグの言葉に、自分用の杯を取り上げようとしていたルシェの手が止まった。 が、 「使徒界の混乱は、場合によってはドゥルーガの存亡に関わる。そなたの作品への影響は?」 静かに尋ねる口調に、動揺の気はない。 「実体化の初期過程にある生命エネルギーが、このまま基礎レベルを下回ったままの状態におかれ続ければ、作品としての価値は失われます」 シグの答えも、また淡々としている。 「原因はわかっているの?」 「闇の精神値が低下したのは、おそらくは外界の異変に集中力を乱されたためかと」 「異変? 使徒界に影響を与えるほどの事柄がこの世界におこるとは…ね。それで、一体何に気を取られたというの?」 「ルシェにはおわかりにならないのですか」 「そなたの考えを聞きたいのだよ」 「あなたの知り得ぬ、こちら側の世界の出来事など、私に感知できよう筈もございません」 今度はルシェが苦笑する番だった。 「それは弱ったな」 「とはいえ、使徒界の混乱は私も気にかけていたこと。先程、寒流山脈からの使者といわれましたか」 シグはひっそりとルシェをみつめた。 「彼等は何を求めて、このドゥルーガを訪れました?」 「バデク王が望んでいるのは聖都の使徒だよ。ただ…」 そこまで言いかけて、ルシェは杯をゆっくりと口に含む。わずかに上下するルシェの白い喉と濡れた唇を見て、シグは密かな吐息を洩らした。 「…そなたの作品の中にバデク王と、我々の折り合いのつく条件を兼ねそなえたものがあればよいのだが」 「使徒は<聖都>ドゥルーガの守りを担うものにて、外界にて用いるものではございませぬ」 「過去の歴史の中で、例外がないわけではないだろう?」 難色を示すシグに、ルシェがもの柔らかに指摘した。 「それは…そうですが」 そう言いながらシグは気づいていた。 一見普段と何ら変わることのないルシェの表情に、微かなためらいの翳りがあることに。 「ただ…バデク王は、いまだ未完成の状態にある使徒を譲り受けたいといってきているのだよ」 「なぜバデク王は、そのようなものを望まれますか」 「さあ、完璧なものより、改良の余地が残されたほうを手に入れたいのではないかな」 「私が未完成の『作品』を、ドゥルーガから出すとお思いですか」 「どうかな」 つと、ルシェが立ち上がった。 衣擦れの音もしめやかにルシェはシグのほうへ寄ると、そっと肩に手を置く。 「それを確かめたくて、そなたに来てもらったのだけれどね」 「はじめから私がなんと答えるか、十分ご承知でおられるものを」 シグはため息をついた。 「聖都の使徒は単なる偶然や可能性の産物ではありません。厳選された素材から資質を看破し、長い時間をかけて教育と精錬を加えた集大成です。その結果として、彼等が得た能力はきわめて危険で恐ろしい。仮にドゥルーガの外に遣わしたとして、おのれの主人を絶対的な存在として認識させる前に実体を与えたりしたら、どうなります、ルシェ?」 「よくわかっている」 「そう、あなたはわかっておられる。使徒の主人となった者が、与えられた使徒を使いこなせるだけの資質を備えていなければ、どのような取り返しのつかぬ事態を招くことになるのかも。わかっていながら砂漠が拒み、使徒界にすら異変を生じさせたほどのバデク王の使者を追い返しもなさらずに、そのように悩んでおられる。あってはならぬこと、許されないことです」 「今日はまたずいぶんと手厳しいね」 バルコニーから流れてくるそよ風に、しばし二人の会話はとぎれた。 開け放たれた窓の下には、手入れの行き届いた緑と花々の香る美しい中庭が広がっている。 このルシェの居室からはその中庭を挟んで聖砂神殿の本殿、政務宮、そして毎日参詣の人々でで埋めつくされる参道が、視点をまた別のほうに転じれば、きらびやかな聖都の壮観が一望の下に見渡せた。 一服の絵画のような景観に、しばし妖艶な眼差しを注いでいたシグが、 「どのような報酬を、バデク王はあなたに示されたのやら」 まるでやんちゃな子供か、あるいは聞き分けのない年下の恋人の我がままぶりに是非もない、といいたげなシグの言葉に、ルシェはにこりと微笑む。 「そなたでも、気になるか」 「ルシェのいわれたように、かつて前例がなかったわけではありません。あなたは未来を想い、私は現在を守る。この永遠の法則において、あなたがそれほどまでにご執心のものを、むげに拒むことが必ずしも正しいとは思えませぬゆえ。ですが、未完のままでドゥルーガの外に出せる使徒など…」 「私はアロウ・ルウジャがよいと思うが」 「あれを、バデク王に…と?」 シグが絶句した。 光に溢れていた室内が一瞬にして翳る。 花瓶に生けられていた生花が、みるみる萎れ散った。 シグから吹きつけられる妖気を正面から受けても、ルシェは表情一つ変えない。 「そう、この商談を成立させることが出来るのは、アロウをおいてより他はないだろう。バデク王の報酬はそれだけのものを我々にもたらしてくれるのだよ。そなたもこれを知れば…」 「なりませぬ」 ルシェの言葉をシグがさえぎった。 「アロウは私がこのドゥルーガのためにと手がけてきたもの。あれがここにふさわしいとお認めになったのは、あなたです」 そのまま振り切るように立ち上がると、長衣をひるがえして紗幕のほうへ向かう。 「<聖都>ドゥルーガは栄えさせるばかりでなく、守るべき聖地であると、私は心得ます」 怒りに震える声はまた、哀しみにも揺れていた。 退出と同時に室内に光と暖かさが蘇った。 「シグ…やはり拒むか」 ややあって、静かにルシェが呟く。 黄金髪の麗人が、闇の支配者との交渉の決裂をどのように感じているのか、その夢のような美貌からは何ひとつ、伺い知ることは出来なかった。 話は少し前にさかのぼる。 ドゥルーガに到着するとすぐに、ガデスたちはいったんルシェやユスラと別れて、ルシェが呼びよせた別の世話役に連れられてドゥルーガの中心に案内されていった。今度の世話役は、年はややいっているが豊満な体を包む衣装や身につけた飾りが、なかなかに垢抜けている女である。 「エクナと申します。ルシェ様より皆様のお世話役をいいつかっております」 にこやかに振る舞う態度も物腰も如才ない。 エクナに先導されて、なだらかな砂丘をゆっくりと歩く。十何日かぶりでようやく足を乗せることの出来た堅い石畳の小道は、見慣れぬ動植物を刻んだ石柱と人の背丈ほどの木々に包まれている。鮮やかな緑を育んで流れる小川は、子供たちがそのほとりで無心に戯れている澄んだ泉へと続いていた。 道中、いくつものオアシス都市を経由してきたガデスたちだが、これほどの豊かな緑と水に包まれたのは初めてだった。木立の間を縫って小道に降りてきた数人の娘が、ガデスたちに気づくと笑いさざめいて道を譲ってくれながら、手籠から彼女たちが摘んできたばかりの、渇きをいやす果物を人なつこく差し出してくれる。 「これがドゥルーガか」 甘酸っぱい果汁をたっぷりと喉に流し込みながら、ガデスが低く呟いた。 「お気に召しませんでしょうか?」 並んで歩いていたエクナが訊いた。 「いや、そういうわけではないが」 そういいながら、ガデスの声は沈んでいる。 今の今まで生死の境をさまよっていた灼熱地獄から、一変して今度は緑の楽園をのどかに行く、という現実のギャップに精神のほうが置いてきぼりを食っていたのかもしれない。 「長旅でお疲れなのですわ。やはり輿を呼びにやらせましょう」 「それには及ばん」 うなるような声で、彼は辞退した。 「この程度の疲れで動けなくなるような体ではないし、だいたいこれ以上、何かに乗って移動するのは願い下げだ」 「まあ」 エクナが好ましげに笑った。 道幅が広くなるにつれて、人通りも多くなる。初めて見る<聖都>ドゥルーガの人々は周辺の砂漠地帯のどの民族とも、大きくその容姿を異にしていた。 レグアノ砂漠の民は、癖のある黒髪に褐色の肌を持つ種族が多数を占める。それに比べて、ドゥルーガの人々は色白の華奢な体つきに金髪、知的に輝く緑がかった瞳を持ち、老若男女を問わず美形が多い。 だが彼等は伝説の幻都にたゆたい生きる、聖人の群ではなかった。 市場へと駆けこんできた砂竜に荷車を引かせた隊商の一団には我先にと買い人が群がり、帳簿を片手にした売り手とおぼしき商人との間に、威勢のよいかけ声が交わされている。喧騒の渦の中で取り引きされた珍しい異国の品々は、半日もしないうちに大通りの商店街の店先を飾り、もっと安価な消耗品や日用品がほしければ、大通りの脇道の路地に軒を連ねた小売店でいくらでも購うことが出来た。 声をからして客を呼び込む売り子がいる。通りの石畳の上を、元気いっぱいに走り回る子供たちがいる。物見の客、行き交う人の波、波、波…。それでも人々はエクナに率いられた一行に出会うと、決まって向こうから道を譲ってくれたので、喧騒と人波にガデスたちが足を取られることはない。 「ドゥルーガってところは、浮き世離れした仙人ばかりが住んでいると聞いていたんだがな」 ガデスの部下が、路地のさらに奥まったあたりの、なにやら怪しげな歓楽街とおぼしき一角に好奇心の塊のような目を向けるのを見て、 「ここに初めて来られたかたは、みな同じことをおっしゃいますわ」 エクナがおかしそうに笑う。 「ドゥルーガには近郷近在のオアシス都市や小国はもとより、遠くは限界境に隣接する軍事大公国フロレスト、海国のオルデード──ガデス様も遠く氷雪の都より、おいで下さいましたわね──、寒流山脈と国境を結ぶサイザル王国等々、様々な国から貿易隊や聖地巡礼の民が訪れますのよ」 広場を横切ると、街並みの色合いが一層洗練されてきた。エクナは白い壁に囲まれ木々の生い茂る五色岩の大門をくぐる。 「私たちはこの地を訪れる方をみんな歓迎いたします。でも一番大切にされるのは売りに来る方々ではなくて、買いにこられたお客様。私の館におこしいただいたことを、とても嬉しく思いますわ」 広壮な敷地の中に建てられた館の女主人、エクナはガデスに言った。 夢のような数日が過ぎた。 案内人のユスラが、ひょっこりとガデスの滞在するエクナの館に姿をみせたとき、彼は屋敷の豪奢な離れで遅い朝食をとっているところだった。 「やだなあ、人を呼びつけておいて、やっとおきたんだって? もう昼近くじゃない」 「明け方まで飲んでいたのでな」 「それでまた、そうやって酒盛り? 思ったより元気そうじゃん」 「いささか大袈裟すぎるもてなしとも思うがな」 もともとこれが彼の性格なのだろうが、相変わらずの仏頂面で火酒をあおる姿をユスラは面白そうに眺めた。 「あら、そう? 美人に囲まれて、まんざらでもないって顔してるよ」 ケチュクと呼ばれる砂漠の民族楽器がけだるい音色を奏でる中、ユスラは香辛料をふんだんに使った煮こみ、焼き肉、果物などを盛った大皿が並ぶ円卓を横切って、薄物をまとった女たちの真ん中で胡座をかいて座っている彼女の雇い主の横に、どっかりと腰を下ろした。 「あんただってお国へ戻れば、なんとかのえらい大臣さまなんだろ? いい服に着替えてそうやってゆったり構えていると、やっぱり貫禄あるよ。わあ、いい匂い。ね、これちょっといい?」 きくが早いか、目の前の大きな骨つき肉にかぶりつく。たちまち二、三本平らげるのを見て、 「飯を食っておらんのか?」 さすがにガデスが訊いた。 「だって、あたし朝が早いんだもん」 指についた脂をなめなめ、ユスラが答える。 「おまえも、この館に泊まっておるのだろうが」 「んなわけないでしょ、ここに泊まれるのはドゥルーガにやってきた連中でも、ほんの上客だけだよ」 とんでもないといったふうに、ユスラはひらひらと手をふった。 |

| 「あんたってほんとうに育ちがいいんだねえ。カネで苦労したことがないっていうか、こんなところあたしなんて、普通なら近づくことだって出来ないよ」 「……」 「まあ、いいじゃないの。人にはそれなりの生活ってもんがあるんだから。あたしはあたしで気ままにやってるんだし。それはそうと、あんたの部下たちは? さっきから姿が見えないけれど」 「ここは俺専用の賓閣だそうだ」 「この離れの館が丸ごと?」 思わずユスラは、きょろきょろとあたりを眺めた。 「昨晩はそろってここで宴会をしたがな。奴らは奴らで豪華な個室を提供されて、好き勝手に贅沢のしほうだいだ」 「へえ」 「一人につき十人もの召使いまでついてな。この俺に至っては一体何人いるのか見当もつかん」 「さすがは聖都の使徒を買いにきたお客だよ。待遇も半端じゃないねえ」 ため息をついて感心するユスラにガデスが言った。 「ところで、おまえにききたいことがある」 「ああ、それであたしを呼んだの。なに? 帰りのことなら心配ないよ。ちゃんとキルテナまで送ってあげるから」 まかせといて、と自信たっぷりにユスラは請けあったが、ガデスはわかりきったことを言うなといわんばかりの一瞥で、彼女を黙らせた。 「往復契約でおまえを雇っておるんだ。そんなことは心配しとらん」 「じゃあ、なんなのさ」 「正直言っておまえなんぞを当てにするのも忌々しいが、他の奴に尋ねても、ろくな返事が返ってこない」 傍らの美女に火酒をつがせ、苦々しくガデスはつけ加えた。 「おまえでも少しはこのドゥルーガのことを、知っていそうだからな。役に立つかもしれん」 「少しっていうのは、余計だよっ」 ユスラはむくれたが、相手は雇い主である。この程度の雑言に耐えるのも仕事のうちだ。 「それで?」 「このドゥルーガで取り引きされる品物についてだ。──聖都の使徒とは手に入れるのに時間がかかるものなのか?」 「そりゃ…買いにきた品物の中身次第だろうけどねえ。使徒って…どんなやつを注文しにきたのさ?」 この質問は、実はいつになく苦労して砂漠を渡る羽目になったユスラにしてみても、気になっていたのだが、 「俺にもわからん」 予期せぬガデスの言葉に、ユスラはきょとんとした。 「わかんない? なんでぇ?」 「俺はバデク王から託された書簡をこのドゥルーガに届ける使者にすぎん。あれから何度も神殿を訪ねて返事を聞こうとしたが、のらりくらりと逃げられてばかりだ」 ガデスは一気に杯を干すと、大きく息をついた。 「それでずっと、ここで酒盛りってわけ?」 「俺が好きこのんで、こうしているとでも思っているのか」 ユスラの言い方が気に障ったらしい。ガデスが険しく言った。 「他の連中はいざ知らず、俺には時間がない。一刻も早く役目を果たして国に戻らねばならんのだ! それを…」 「わかったってば」 「あのルシェ殿にしたところで、どこか得体がしれん。あの綺麗な顔で何を考え、企んでいるのか知れたものではない──なんだ、その顔は?」 ユスラがむーっとした顔で彼をねめつけている。 「…ルシェさまのこと、悪くいったぁ」 好きな人のことをどうこう言われれば、誰だって腹が立つ。 そのうえ、ユスラは気が強い。 「だいたい自分がどんなことをやらされているか、知ろうともせずに、仕事を引き受けるなんて、そんなんでよくここまできたね。道中あんたのお仲間が何人も死んでるんだよ」 「仕方があるまい、王のご命令だ」 どこか投げやりな彼の言葉が、ユスラに火をつけた。 「なにがご命令よ、ばかばかしい!」 「なんだと」 「そうじゃないか。忠義だかなんだか知らないけれど、命がけで子供のお使いじみたことやらされて、いい年した男が!」 力まかせに叩きつけられた杯が、床の上で砕け散った。 怒りの形相すさまじく、ガデスはユスラに掴みかかる。 「きさまに…きさまのような根無し草に、一国の大事を預かるものの、なにがわかるというんだ!」 「わかるはずないだろっ、だから腹が立つんじゃないか!」 「出過ぎた口をきくな!」 荒々しくユスラを突き飛ばすと、傍らにおいた長剣をつかんでガデスが仁王立ちになる。ユスラの方も負けてはいない。理不尽な暴力に対する怒りで瞳をきらきらと光らせ、恐れげもなく長剣の柄に手をかけた男を睨みつけた。 ユスラには理解できないことだった。 自らが納得していないことに──たとえそれが王からの命であったとしても──あえて従い命までかける、その無謀さが許せなかった。 周囲の女たちはうろたえ騒ぐことも、女主人のエクナを仲裁に呼びに行くことも出来ずに固唾をのんで二人を見つめている。 静まり返った広間に充満した、今にも切りつけんばかりの殺気が揺らいだ。ガデスの厳しい面に苦い笑いが浮かび上がる。 「──子供の使いか…なるほどな」 長剣を放り出し、疲れたように座り込んでしまった。横柄な態度ではあったが、ユスラにも「そこへ座れ」と顎をしゃくる。 「気の強い女だな、まったくおまえは」 「どうせ、えらいさんの理屈なんて、わかんないよ」 ユスラのほうはまだ腹の虫がおさまらないらしく、しばらくの間むっつりとしていたが、 「さっきの…聖都の使徒の話、あんまり詳しくは知らないんだけどさ」 少し言い過ぎたと思ったらしく、彼女の方から切り出した。 「このドゥルーガでは金さえ出せば、買い手の目的にあった人工の創造物が手にはいる。周囲を灼熱の砂漠に囲まれ、これといった産業を持たないドゥルーガが周辺のオアシス小国家と比べてもぬきんでた繁栄を誇っていられるのは、この『品物』のおかげなんだ。その中でも最も希少価値が高く幻の極上品といわれているのが、闇の生命を浄化させたっていわれる聖都の使徒なんだよ」 「闇の生命…」 「使徒っていうのはね、もともとこのドゥルーガを守護するためのものなんだって。あたしの知ってる限り、売り物として使徒を聖都の外に出したって話は聞いたことがないし、そこをまげて手に入れようとすれば、おそらくとてつもない莫大な報酬を要求されるよ。サイザル王国やフロレスト大公国なんかの王侯でも、ほとんど手に入れるのは不可能だって…あっと、ご、ごめん」 ユスラは慌てて口を押さえた。ガデスがじろりと睨んでいる。 「べっ、別にあんたのお国がちっちゃいっていう意味じゃあ…」 「おまえに言われるまでもない。おのれの国がどの程度のものか客観的に把握できずに、大臣がつとまるか」 「やだ、スネないでよ」 「こういう言い方をすると、またおまえが怒りだしそうだがな、この商談がまとまらなければ俺の命はない。バデク王は恐ろしいお方だ」 「そんな…殺されるくらいなら、逃げちゃえばいいのに」 「おまえなら砂漠を渡るとき、気に入らない客を途中で放り出せるか?」 ガデスに訊かれて、ユスラは黙りこんだ。 「たしかに俺の国は充分に豊かだとはいえん。それにもかかわらず、だ。バデク王はあのとき…」 急にガデスは口をつぐんだ。 「バデク王…さまが、なに?」 「何でもない。少し喋りすぎた」 ガデスの思いつめたような顔つきが、ユスラにそれ以上の追求を思いとどまらせた。 「手間をとらせたな。もう帰ってもいいぞ。よければ好きなだけ食っていけ」 ユスラにそう言いながら、彼はたった今、口にしかけた言葉を自らの中で反芻していた。 (あのとき…王は絶対の自信をお持ちだった) 砂漠の幻の都行きは、内密にバデク王の私室に呼ばれたガデスに、王自らが命じたことだった。 (王は言われた。余が寒流山脈を平定するため、<聖都>ドゥルーガに赴き『使徒』を手に入れよ、と。ドゥルーガは必ずや我が望みを叶えるであろうと。…一体バデク王が望まれる聖都の使徒とは、その報酬とはどのような…) ユスラに言われるまでもない。 今回の任務の最高責任者でありながら、彼はあまりにも知らされていないことが多すぎた。寒流山脈を出発してからも不安と疑問の霧は絶えず彼の心の中にあり、やっとの思いでドゥルーガにたどり着いた今もなお、決して離れることはなかったのである。 夢のようにけだるく心地よい日々。 時間は緩やかに、だが、確実に流れていく。 (なにを考えておられるのか、ルシェ殿は──バデク王は?) 責任の重圧が、再びガデスに焦りを呼びさまし始めていた。 |

copyright MITSUGU Motoka - all rights reserved